トークイベント: 土田ヒロミ| 聞き手:布施直樹

2018年4月13日 (土) 16:00~17:30

トークの一部分をここでご紹介いたします。

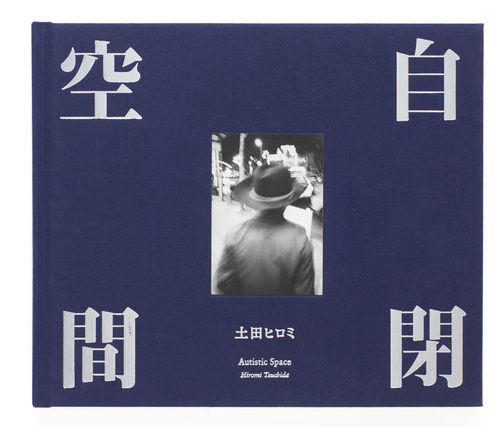

布施(F):それでは土田ヒロミさんのトークイベントを始めさせていただきます。今日は皆さまお忙しいところご参加いただいて有り難うございます。今回は主役の土田さん、生身の土田さんの面白い部分を引き出せたらなと思います。お話の内容ですが、日本の政治経済の時代、写真の時代、それと土田さんの生きてきた時代を絡ませながら色々な作品のことをお話できればと思います。どうか皆さま宜しくお願いいたします。土田(T):じゃあ今日はあなた、ボンボン僕に質問してください。F:はい!T:それについて僕が答えながら話を進めていくのでどうでしょうか?F:はい。T:でも、あなたすごくおしゃべりだから、あなたが全部しゃべることになるといけないから、僕にもちょっとしゃべらせてください(笑)F:はい。そうですね。今回は土田さん、『自閉空間』出版おめでとうございます。T:有り難うございます。F:この出版なんですけど、どういう経緯で?すごく不思議だったのは、この作品は出版されてなかったんですね。こんな大切な作家としてのデビュー作なのに。T:うん。「自閉空間」という独立した形での写真集にはなってなくて。69年から70年にかけてだいたい1年かけて浅草を撮ったものなんですね。それが『太陽』という雑誌で太陽賞を受賞して、その雑誌に載ったもの、それ以外は特に印刷物としては印刷されてなかったんです。しかし、この後に続く「俗神」というシリーズがあるんですけども、その中へ合体していくというか、「自閉空間」は「俗神」にのみ込まれていく形で継続してきたので、特に独立した形ではなかったんですね。今回マークさんが僕の古い写真に興味を持ってくださって、じゃあ一度これをもう一回見直してみようかということで写真集の話をいただいて。

F:それはいつ頃ですか?

T:半年ぐらい前ですかね。

マーク:1年前かな。

T:1年前になりますか。僕は最初はそんな古いものでわざわざ写真集を作るのはもったいないだろうと思って、なかなか進まなかったんですけど、写真展もやろうということになって、それに合わせてじゃあと言うことになって。F:なるほど。今回の写真集は新たに25点追加されているということですが..

T:『太陽』という雑誌に発表したのは太陽賞という新人向けの賞に応募した30点なんですけども、その30点だけでは写真集は成立しないところがあるし、もう少し広げようかということで、古いフィルムから50~60点プリントしてみたんですね。その中から25点を選んで、えーと、写真集にはトータルで何点でしたか?冬青社 高橋さん:70点です。

T:70点?じゃあ40点も増えたんですね。そんなに増えたのはちょっと意外だな。

F:テイストとしては1971年当時の土田さんのテイストは出されているんですか?それとも新しいテイストを求められて?

T:当時の形をそのまんま、ということです。プリントは当然違ってきてるかもしれないけど。

F:どういう風に変わりましたか?

T:クリアになってると思いますね。当時はもっとドロッとした感じでね。

F:アレ・ブレ・ボケですね。それは土田さんの意向ですか?それとも印刷技術の進歩?

T:いやいや、僕自身の。F:なるほど。えーと、ではまずはここで土田さんの小さい頃の話を。T:はいはい、してください。

F:土田さんは1939年のお生まれで。で、お父さんが国鉄の機関士ですよね?

T:そう、オヤジは国鉄の機関士やってましたね。

F:名前が勇助さん。

T:そう、まあ、はい。

F:で、お母さんが可愛い名前で。

T:うーん、、まあ、みさって言いますけど。そんな話してていいの?時間なくなっちゃうよ。

F:はい。で、福井県の南条郡のお生まれで。お父さんがすごく変わった方だったとか?面白い方だったんですか?

T:いや、とても生真面目で、生真面目な分、社会的にはどこかちょっとズレてるというか。

F:お父さん、福井県から兵庫県の宝塚歌劇団にずっと通われてた?

T:いや、そんなしょっちゅう通って追っかけしてたわけではないんです。山村の百姓で国鉄の職員でもあったんですけど、あの時代で大阪まで汽車に乗って3時間かかるんですよね。あの宝塚の美しさに惹かれたのか、何回か通ったという話は聞いてます。しかしうちのお袋から「私を一度も連れてってくれなかった」と不満を聞かされましたよ。そういう配慮ができない男だったという話でね。

F:やっぱり自分の世界が好きだったんですかね?T:いや、自分の世界なんてものを意識する男じゃなくて。F:英語の勉強もされてましたよね?

T:まあ、そういうこともやってましたけど。長男で、まあ単純に言えばわがままに育った男なんでしょうかね。

F:なるほど。で、実は土田さんて双子?

T:そうそう、ほとんどの人は知ってると思うけど、双子です。

F:お兄さんにそっくり?

T:そうですね、似てたと思います。今は70数年もたっちゃうとね..

F:びっくりしたのが、お兄さん、西宮に住まわれて、七宝焼きを

?T:そう、やってます。

F:で、えーと、1952年に中学へ入られて..

T:そんなのだいたいみんな知ってることばっかりだよ(笑)

F:で、1951年にサンフランシスコ講和条約ですね。

T:そうね。その時は小学校..

F:小学校の成績はお兄さんが一番で、土田さんが二番だったんですって?

T:まあ小さい小学校でしたからね。

F:あと、絵が好きだった?

T:まあ、そうね。

F:そういうのが写真の方に?

T:表現することが好きだったということで、写真も一つの自己表現ととらえた時に、そのことが通じるものがあるからね。

F:そのまま絵を描かれずに、写真の方へ行かれたのは大学時代から?

T:そうね。あなたもよく知ってると思うけど、絵を表現の手段として選ぶ場合にはそれなりのトレーニングに時間がかかるわけだけど、写真の場合にはご覧の通りシャッターを押せばとりあえずそれなりの形を捉えることができるわけで、まあそういう意味では自己表現と言うより表現のメディアとしては敷居の低い、入りやすい媒体でしたね。

F:土田さんて、「写真が下手だ」とか先生に言われてたと言うわりには、そのわりに当時の写真を見るとすごく上手いんですよね。

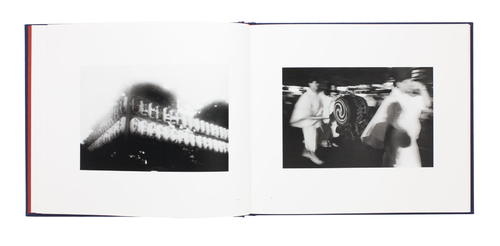

T:そうかな?まあ、あの、上手な人間ではないと思いますけど、写真を撮っていて、例えば100枚なら100枚撮るとすると、その中からセレクトする時にいつも失敗した写真を選んできたね。

F:なぜ?それが不思議なんですけど、それはあえてですか?

T:かなり意識的なものだと思いますけども、写真の持っている帰属性というものは、きっちりと人間の目で見た形で現れるわけですが、そのことに苛立っていて。何か自己表現したいということで、単なる記録ではなくて、自分自身での解釈というものをイメージの中に残したい、というか、イメージ化したいということがあったので、写真が持っているストレートな記録性というのものに対して苛立っていたということかな。

F:同じようなことを「自閉空間」でも言われてますよね?

T:もちろん「自閉空間」でもそういう苛立ちがあった時ですよね。

F:その当時というのは写真の転換期でもあるわけですよね?木村伊兵衛さんや土門拳さんのリアリズム運動があって、そのあとしばらくそういう流れが続いたかと思えば、1954年に『カメラ毎日』が発刊されて、そこからいろいろな新しい流れが生まれてきた。ロバート・フランクが出てきたのもその頃ですね。

T:『カメラ毎日』はもうずっと前からありましたけど、まあ時代的に70年代がどういう時代だったのか、写真史的に変曲点だったかについてはどうかな?非常に写真が私性を持ってくる時期だろうね。

F:奈良原一高さんの「人間の土地」とか、「10人の眼」に出られたVIVOの川田喜久治さんや佐藤明さん、そういった作家さんが出てきた。

T:そういうこともさることながら、大きく言うと、ルポルタージュとしての写真というものから個人的な表現の幅を広げていったということがあったと思います。写真史的に言えば、大正時代から芸術写真というような形で、ある意味絵画的な表現も含めて非常に私的な表現も日本はあったし、そういう意味では70年代に特に私性が高まっていた、そういう時代だったと言い切ることはできないかもしれないね。

F:60年代、70年代と言ったら森山さん、中平さんたちが『カメラ毎日』などで取り上げられて活動されていた時代なんですけど、土田さんのプリントをパッと見た時にかなり過激だなと、、

T:過激というか、その時代のその大きな流れにすごく影響されてますよね。

F:影響もありますけど、僕の第一印象としてはその撮り方にしろプリントの仕方にしろ、自分の考え方をこうしたいんだというのとしっかり合わせた状態で作品を出してこられた。自分の思想、こうしたいんだ、というのと撮り方やプリントがズレてない。そういう作品だから太陽賞に出されたんだろうなと思うんですけど。

T:えーと、話がちょっと変わるかもしれませんけど、写真を撮ることの面白さは、あの実は自分が考えているように写ってこない、自分が見た通りに写ってこない、そのことが面白くて。

F:重森(弘淹)さんもそう仰っていましたね。

T:まあ、それはやっぱり写真の面白いところで、自分が見たようには写らないし、自分が見るということを問い直すというか、自分がいかに見てないかということを発見する、発見させられるという、それが写真の面白いところですよね。

F:「自閉空間」という作品に関しては自分に執着されたんじゃないかと、かなり自分のその思いというか、福井県の田舎と都会という自分の中の軋轢とか、それらを観念的にどう表出させるのかということをかなり..

T:観念的に表出しようとはそれほどしてないんですけど、とりあえず僕自身のターニングポイントとして当時30歳だったから、結婚はしてましたけど、30歳を境に自分自身がフリーになって写真オンリーの生活をするか迷ってるところだったから。大学を卒業してずっとサラリーマンをしてたでしょ?それで、時々自分の作品を発表するような生活をしてて、『カメラ毎日』でも年に一回ぐらい発表してたんですけど、アマチュアのような曖昧な状態で過ごしてたので、本格的に作家の生活をしようと、そのためには会社をやめなければいけないと、まあそういう風に迷ってた時で。そういうことのために一度集中的に撮ってみようと、自分自身の鬱積したもの、まあそれを「自閉」という言葉に置き換えてるところもありますけど、その自分自身の思いをつき破るため、自分の屈曲点をつき破るために一度集中して撮ってみようと、で、それを一つの表現のかたまりとしてやってみようと、そう思ってやった仕事だということで、理解していただけるといいんですけど。

F:そういう姿勢で作品を作って、できました。じゃあどうする?太陽賞に出します。で、そのことに関して、自分もまがりなりにも写真家ということをしているんですけども、その時の土田さんの心情を考えたら、土田さん、これ怖いことしてるなぁとすごく感じたんです。というのは、『太陽』自体がルポルタージュ写真によってできている、ということと、もう一つは審査員の方々がすごい方々ですよね。

T:そうだね。写真史的にも高みにいらっしゃった方達ですよね。

F:僕も今まではお名前はちょこっとうかがってたんですけど、調べてみたら、これ僕だったらこんな審査員の人に作品出すのは怖くてできないな、と思うくらいの方々で。土田さんも迷われてたところがあるんではないかと。

T:僕が写真教育を受けた学校というのは、常に前衛でなくてはいけないというか、体制的であってはならないという教育をずっと受けていて。

F:誰からですか?

T:重森弘淹。そういうコンテストやコンペに出す、そのこと自体がもう退廃だっていうか。そういうことがあったので、それと審査員の皆さんは権威でしょ?その権威に対して評価をいただきたいと作品を提示すること自体が、ちょっとマズイことしてるなと、そんな意識はありましたね。

F:ただ審査員に出すのが怖くて、分かってもらえないだろうということだけじゃなくて、今まで受けてきた教育でそう言う思想的なところが?

T:そのことが大きいよね。写真集の終わりの方にその時の事情が『太陽』を引用してテキストを載せましたので、それを見ていただくと面白いかと思います。各先生方が書いてくださった僕に対する作品の評価を引用しながらもう一度振り返って、今の僕の印象を書いています。

F:その審査員の選評をつぶさに見ていくとすごい激戦だったんじゃないかと。全149点、第1次審査で34点、第2次で17点、最終的には3点選ばれてて、すごく象徴的なのが、古いタイプの、というかこれまで評価をしっかり受けてきたルポルタージュ作品の水俣と沖縄なんですよ。vs土田さんのなんかよくわからない、これどうする?っていう作品なんですよね。で、最終的に水俣が落ちて、「沖縄-民衆の叫び」というのと土田さんが1対1で対決する。審査員の方は7名いらっしゃるんですけど、座長の伊奈信男さんを置いといて、残りの6人の言葉は3対3なんですよ。

T:そうだった?

F:そうです。3人の方が土田さんじゃなくて「沖縄-民衆の叫び」を選ばれてて。五木寛之さんとかは、土田さんにすごく賛成の意思を示されてましたよね。中島健蔵さんは文芸評論家なんですけども、意外に予想に反して土田さんをあまり評価されてなかった。で、渡辺義雄さんがすごく土田さんの作品を見抜かれてましたね。

T:うん、そうかもしれないね。どういう風に見抜かれてたか説明してあげて(笑)

F:あの、作家の観念的なものを具現化してる、と肯定的にとらえていらっしゃる。

T:渡辺義雄さんというのはご存知のように非常に大型のカメラできちっと記録というか、建築写真で伊勢神宮とか撮ってきた方で、ある意味ではクラシックな表現方法だと思いますけど、記録と表現の間できちっとやってこられた方ですよね。

F:その方がちゃんと土田さんのやろうとした表現を理解されて肯定的な文章を寄せられているというのはすごく面白いですね。

T:それは意外でしたね。

F:五木寛之さんもすごく意外で..

T:五木さんは要するに、「あ、面白いね」と言ってるだけだから。

F:五木さんの言われてることが面白いなぁと。

T:まあそれは、写真界以外のフリーな発言としては、なかなか面白い審査員を入れていたなと思います。

F:「僕は活字を読むのが苦痛に近い」と言われてまして、「映像に触れることは僕の新しい新鮮な喜びの一つだ」と。で、原弘さんという方、実は昭和を代表するようなグラフィックデザイナーなんですよね。僕、原弘さんという方を全然知らなくて、どういう方なのか調べたら、ブックデザインの天皇だと。

T:日本でグラフィックをきちんと立ち上げた巨匠ですよね。

F:生涯に手がけたブックデザインが3000点以上。

T:まあ、日本が高度経済成長期の頃でそういう情報とか表現が求められた頃だから、そいういう意味では時代の要請の中で彼はいろいろな仕事をしていったんだと思います。

F:中島健蔵さんは宮沢賢治を発掘されたんですよね。で、木村伊兵衛さんを考えても大御所の方でルポルタージュ作品の方を支持されてので、土田さんの作品をけちょんけちょんに言うんじゃないかと思ってたところが、意外なことを仰って。「まるでゴーリキーの『どん底』」。

T:まず木村伊兵衛さんというのはフランスのスナップショットにすごく影響された表現をなさっていましたけど、人間の目が追いかけられないある時間みたいなもの、人間の視覚のフレーミングを問い直すという作業をやっていた人ですよね。僕の場合は、もっと自分自身の鬱積みたいなものや無意識を一生懸命表現しようとしていましたので、そういう意味では彼はそういった仕事をしてなかったので、木村さんからけちょんけちょんに言われるんだろうなと思ってましたが、審査員としてのお仕事だとはいえ、それなりにきちっとした評価を書いていただいたことは意外でしたね。

F:「舞台は浅草、監督は土田ヒロミ」と。で、審査に応募するとなると、ある程度の目星をつけられるものなんですか?この審査員の方は大丈夫かな、とか。

T:そんなはっきりとはわかりませんでしたけど、とりあえず僕はその時フリーになろうとしていて、なんらかの形でスタートを切れるきっかけみたいなものが欲しかったところでしたね。

F:太陽賞へ応募される前はPOLA化粧品に1963年に入社されて。土田さんて化学者だったんですか?

T:化学者ってことはないですけど、化学を大学の時少し勉強してました。

F:POLA化粧品で何をされていたんですか?

T:顔料を使う様な商品の開発、基礎研みたいなことをしてました。

F:そういうところで静岡に1年いらして、その後横浜に移られて。

T:よく調べるてるね。結婚は?

F:ご結婚は1966年、奥様のお名前は勝子さんですね。

T:よく調べたね〜。

F:1966年に東京綜合写真専門学校を卒業されて、その年にご結婚されたんですよね。

でもすごいのが、その年にミノルタの日本大賞を受賞されてますよね?

T:あぁ、そうね。アマチュア対象のね。

F:僕見たことないんですけど、どんな作品だったんですか?

T:鎌倉海岸を撮ったんですよ。若者たちをスナップショットで。

F:それは水着を着ている人たちですか?それとも普通にぶらぶらしてる人?

T:今はそんな海岸で写真撮ることはできないけど、当時は誰でも堂々と海岸の水着の女性たちをバンバン撮れて。

F:声かけて?

T:はい。

F:それは週にどれぐらい?毎日通ってたんですか?

T:毎日ではないけど、夏は結構通ってましたね。

F:楽しかったですか?

T:楽しかったよ。(笑)

F:楽しいですよね。で、かなりの枚数撮られたんですか?

T:枚数についてはよく分からないけど、自分はその頃から結構撮る方だったから。

F:35mmで撮られたんですか?

T:はい。

F:カメラはペンタックス?

T:ペンタックスだったと思いますね。

F:で、その作品が賞を取られたんですか?いきなり?

T:うん、まあね。

F:作品作る時って、撮る時の能力と撮った後の能力と両方必要じゃないですか。土田さんて撮る能力が高いのはもちろんですけど、撮った後にもものすごいこだわりを持たれてますよね?撮った後の構成、構築とか。

T:まあその時の僕の写真の作り方ということだけじゃなくて、写真表現そのものが、撮ったものの中からどう編集するか、どういう風にチョイスするかっていうことが作家性だからね。

F:それは重森さんから教わったんですか?

T:かもしれませんね。そういうところで学んだんだと思います。学校行かなければもう少し写真というメディアについて分からない状態で絵画をする少年がそのままカメラに置き換えたレベルで終わってたかもしれませんね。

F:すごく面白いなと思ったのが、入学されたのが1964年なんですけど、いきなり夜間部に入られて。

T:当時僕は勤めてましたからね。夜しか学校行けないから。

F:でも、ほとんどの学生が本科で勉強されてから夜間部に入ってる、経験済みの方がほとんどだったんですよね?そこにいきなり?

T:いや、研究科というのがあって、当時特設されたんですけど、だからそこに応募して。

F:そこで何をされてたんですか?

T:撮ったものを先生にお見せして、評価をいただく、コメントをもらう、指導してもらう。自分で撮ったものを教室に持って行って、仲間と一緒に自分の写真を評価してもらうということですね。

F:学校の先生っていろんな人がいらっしゃるじゃないですか?それ全員のいろんな方に見せたんですか?

T:いや限られた方でしたよ。石元泰博さんと石黒健治さんと重森さんの三人。

F:それは何かその三人に相通じるものがあったからですか?

T:いやそれは学校のシステムですから。教室だったから。

F:人によってはいろんな先生に見せて意見をこう人もいれば、一人一人決まった人に見せる人もいる?

T:授業の形態として、三人がかわるがわる見てくれるというシステムでしたから。

F:相当鍛えられたんですか?

T:まあ、褒められることはあんまりなかったし、そういう学校のシステムとしてはラディカルで、甘く評価するということをしない学校でしたね。そのことはやりながらわかるから。

F:よく折れずに続けましたね。今でも何か言うたら折れちゃうていう学生が多いじゃないですか?

T:まああなたも写真やっててわかると思うけど、自分の作品についてマイナスの評価をもらうことも結構あるんですけど、そのマイナスの評価の中でも方向性というかある評価が含まれているかがわかるじゃないですか。期待してるから今の現在を否定するということもある。だからそんな風に楽観的に当時はとらえていたってことですかね。基本的に自分は楽観的なところがあるんだと思うんですけど、否定をプラスにとらえていく体質があるんじゃないですか?

F:日常の中の非日常を見つめる。日常の中に自分の問題点を見つける、というのが教育方針?

T:あそこの学校の教えはそういうことですよね。先ほど言ったように、カメラを通してものを見るということは自分の日常を超えやすい、裸眼でものを見るときよりカメラを通すと質的に違うものが見えてくる、ということがありますね。そういう意味でカメラを通して見た時に人間の持っている視覚認識の限界を疑ってかかるということが写真を撮ることと通じ、そのことが写真の一つの役割だという教えで、大きな指導方針でしたし、そのことは僕にとって面白いことだなと思ったんですよ。

F:当時はロバート・フランクとか新しい表現なんかがどんどん入ってきて、そういうところにも感化されていったんですか?

T:ロバート・フランクはすごく影響されましたね。彼の写真はラディカルな表現ではなくて、アメリカの日常、それもどちらかというとマイナスな被写体、少数者の世界の日常を淡々と撮った写真ですけども、1枚1枚が持っているリアリティというよりも、100枚ぐらいの淡々としたなんでもない写真を編集することで、とても大きな表現ができるんだということを学んだわけですよ。彼自身のアメリカ人の表現は、アメリカにおける少数者の持っている悲劇的なもの、彼らの現実をフット浮びあがらせる。写真てこんななんでもない写真を編集することでとても大きなテーマを展開できるんだということを学んだことが大きいね。

F:構築する、展開するにしても、セレクトすることがすごく大事で、ロバート・フランクもセレクトにはものすごい時間をかけてたんですよね。土田さんもセレクトをものすごく緻密にされる?

T:僕は緻密ではないですけども、直感を大事にしている人間だから。一番大事にしているのは自分の直感的な認識ですね。セレクトしていくこともある意味直感的なものが大きな選択の動機になってますね。

F:自分が何をしたいかちゃんとわかってないとセレクトっていうのはなかなかうまくできないですよね?

T:この写真にとどまらず、写真をやっていく上で最終的な結論はなかなか..撮り始める時はなかったり、途中にもなかったものが、撮っていくうちにある方向性が出て、自分のやってることが自分で分析できるようになるんじゃないでしょうか。最初撮っていることが面白くて、そのことがなぜ自分にそういうことを強いているのかわかりませんが、撮っていくうちにだんだんわかってくるっていうか。

F:「自閉空間」でもそうですか?

T:なんでもそうですね。5年かかったら、3年ぐらいは何をやっているか分からないんだけど。

F:不安じゃないですか?

T:不安だけど、そのことが一番面白い。何やってるか分からない、方向性も分からないんだけど、とりあえず自分のどこかが指令するところに自分が従って撮っていく。そいうことを繰り返してくと、だんだん自分はこういう方向にやりたいんだなということがはっきりしてきて、そうすると構造ができてきて、構造ができてくるともうなんか終わっちゃった感じ。

F:飽きちゃう?

T:飽きちゃうって言い方でもいいんですけど、それがわかったところで終わりかな。

F:次にまた向かっていくんですか?

T:そう。

F:そういうことをずっと繰り返されてきたと。「自閉空間」てかなり通われたんですか、現場には?

T:結構通ったと思う。でも1年だから短い。サラリーマンやってたから日曜日ごと、、いや、30回ぐらいかな。

F:フィルム的にはどのぐらい?

T:そんなに撮ってません。300本、いや100本ぐらい。

F:かなり密度の濃い状態、集中力のある状態で撮られてるんじゃないかなと。ものすごく映像的に強いので。

T:まあ撮る時は集中してますよね。

F:余談なんですが、望遠レンズとか使ってるんですか?

T:使ってないと思います。あんまり長い玉は使ってないの。

F:何ミリぐらい?

T:35mmから200mm。35mmが多いんじゃないですかね。

F:「田楽の日」というのを撮り始めて..

T:あれはもっと前だね。

F:そうですか。「絆」シリーズもありますね?1972年。

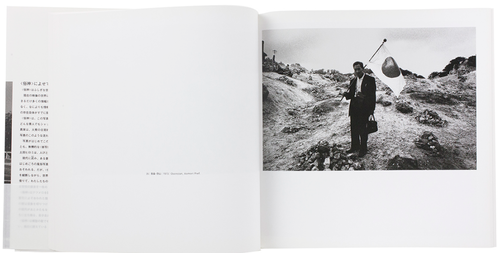

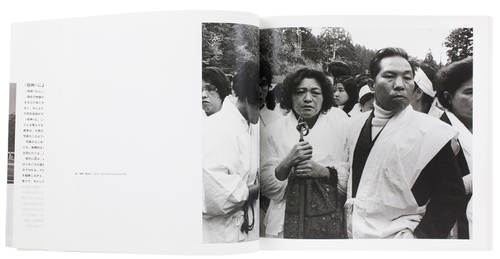

T:『カメラ毎日』に連載をすることになりまして、日本の僕自身が生まれ育ったようなフォークな文化というものを東京から出かけて行って撮る。そして多くの場合はお祭りだったり、日本人にとって神聖な意識のあるところ、そういう空間でどれだけ日常的な騒めきみたいなもを撮れるかということで始めたシリーズが「絆」でしたけど、それが1976年ぐらいに写真集にまとまって「俗神」と言う形になったわけです。

F:何箇所ぐらい回られたんですか?

T:そんな回ってないんじゃないかな?

F:枚数的にはものすごい撮られてますよね?東北から沖縄?

T:枚数はね。東北から沖縄。北海道は行ってない。

F:車ですか?バスですか?電車?

T:車は持ってなかったですね。当時レンタカーもそんなないし、バスか電車かな。

F:一年を通して掲載されたわけですが、これってフィルム代とか交通費はどうしてたんですか?雑誌社から出てたんですか?

T:出てた場合もある。雑誌は1年間隔月でしたから、6回は出していただいてたと思いますけど、それ以外は自分で出してましたね。自分で行ったところはね。

F:現場に着きました、被写体に寄りますよね?その現場で被写体は思い通りにならないですよね?それってどうされてたのかなって。ものすごく興味あるんですが、撮る前はああしたいこうしたいというのがあって、いざ現場に着いたところで相手は生き物で言うこと聞かないということに対してどういう風に対応されてたのかを聞いてみたくて。

T:たとえば弘前の桜祭りを撮ろうと思って弘前に行きますよね。その時に僕がどういうコンセプトを持って行ったかということをあなたは聞いてるの?

F:はい。それと現場に着いたら、現場で楽しんでる人がいて、その写真に関係なく楽しんでる人たち、写真家の言うことを聞かない人たちがいるわけで。

T:僕の撮り方は基本的に僕自身の興味のある対象の中に土足で踏み込んでいく。その言い方は相手を傷つけるような言い方ですけども。まあ一体化していくというか。

F:ニコニコしながら「こんにちは〜」とか言いながら?同座を装って入っていく感じ?

T:時間を共有しようという感じかな。写真を撮るというかすっとその間に入っていく感じですかね?カメラは持ってて、その時からもうシャッター押してる。

F:あえて了解を得ずにさーっと撮ってたと?

T:そういうケースが多いね。

F:その流れを作るのがうまい?カメラって異物じゃないですか?

T:いや、異物だから向こうも相手してくれるところがあるわけ。裸で入ってったら怪しいですけど、カメラ持ってたらこちらの目的と人間的な思想はわかるわけだから、許してくれるじゃないですか?

F:許してくれるんですか?今の時代、両方危ないですよね。カメラ持ってたら肖像権がどうとか..

T:肖像権なんて今ずいぶん話題になってますけど、元々は写真に撮られることはかえって嬉しかったですよね。言い方悪いけど、今の東南アジアとかに行くと写真に撮られることは喜びですから。

F:今と比べると当時は時代がおおらかだったんですか?

T:おおらかだったんじゃないですか?大きな都市以外は今だっておおらかでしょ。

F:いやぁ、なかなか厳しいところもありますよ。

T:そういうハチマキしてるから嫌がられるんじゃない?笑

F:最近田舎でも肖像権の意識は行き渡ってるんですよね。子供を撮るのがものすごく難しくなって。

T:それはあるね。幼児ポルノの問題があるから、全国的にね。

F:それもあって僕、お祭りの写真も撮ってたんですけど、ちょっと休んでるところもあって。

T:まあ、それは撮る側の高みにいるからいけないんじゃないですか?

F:でも土田さん、前に仰っていたのが、「たとえ犯罪者になってもこの道を」と。おまけに、自分のポートレート写真を(太陽賞発表号に)掲載していますが、警察に捕まった時の証明写真になってますよね。

T:あれなかなか面白かったと思いますけど。太陽賞に応募して賞をいただいたときに、肖像写真を出してくださいと言われて、警察に捕まった時の写真という形で表現してみたんですけど、何やってるんだろう、と思われたかも。

F:でも、土田さん、本当に本気で撮られてたんだなとすごくわかりました。

T:まあ写真を撮ることは基本的に楽しいことだから、そういう意味では本気で楽しんでたと。何か苦しいことに自分を仕向けてたわけではなくて、楽しいことをしてたから、決して苦しいという意識は感じませんでしたね。こんな楽しいことやってて飯を食わせてもらうなんて犯罪じゃないかと思ったぐらい。

F:僕は土田さんにニコンサロンのポートフォリオレビューでお世話になってたんですが、すごく印象深い言葉が「人間の人権、プライバシーに踏み込まないと写真は撮れないんだぞ」と。それは具体的にどういう意味ですか?

T:カメラというものを武器にして対象の中に入って行くときに、肖像権の問題で今よく言われているように、相手にとって写真に撮られることはそんなにメリットがあるわけじゃないですから、当然拒否されたり、ガードされることがありますが、しかしそのことを意識していたら何も撮れないわけだから、こちらの一方的な勝手で、一方的なエゴイズムでどんどん入っていったらどうでしょうかと。そしてそれが厳しく咎められたらやめたらどうでしょうかと。咎められる前に自分自身で自主規制してしまったらそれは写真を撮る人じゃなくて普通の人じゃないですか?写真を撮る人はそこを乗り越えて行く愚かさがないとできないですよ、ということですね。

F:写真というものに多少の愚かさは必要ですかね?もちろん知性は必要なんですけど。

T:まあ、愚かさというとあれですけど、他者と自分とは日常的なところでそれぞれのテリトリーを持っているわけですが、写真を撮るということはそのテリトリーをどう破るか、それを突破しなければ表現としては弱いものになってしまう。

F:そう思います。そうすればするほど内容のあるものができてくるんですけど、風当たりも強くなってくるというと。

T:でも僕今までそういうことで一度も傷ついたことないけどな。

F:「ヒロシマ」の時はどうだったんですか?

T:「ヒロシマ」の時は107人の被爆者の方を撮ったんですけど、撮るときに「私は撮られたくない」という方に何人か出会うわけですが、そういう「撮られたくない」というメッセージをとらえるために撮らなくちゃいけなかった。

F:何を撮ったんですか?

T:その方の肖像ではなく、その人の周りの風景だったり、ものだったりを撮った。そして写真を撮らせてくれませんでしたということをレポートしたんですけど、まあ報道写真としては落第ですよね。ジャーナリスティックな意味ではね。しかし、その時ジャーナリスティックの限界として撮られたくないという人が今でも広島に多くいるということを伝える、表現するということが目的でしたから。

F:広島で新しい試みをされているのが、言葉を使われましたよね。広島でされたことというのは「原爆の子」という子供の描いた日記を掲載する一方で、今の生きている被爆者の方々の声も載せたというのはなぜですか?

T:僕は写真にわりとテキストを使うことが多くて、「自閉空間」や「俗神」の時はないんですが、それ以降わりとテキストを使うことがあって、簡単に言えば時間とか写真説明としてイメージの傍におくというやり方がありますが、むしろテキストを真ん中に置いて、時間とか文章のテキストと写真を並立に並べる、写真のイメージをより深く見届けるために、時間的なものや文章があったりする、そういったことを意識的にやってるところはありますね。それはジャーナリスティックな仕事の中では多くあるんですけど、ある意味ではテキストの付け方を写真の説明というよりはテキストそのものが自立できるようなテキストの配置の仕方、ビジュアルとしての効果も含めてテキストを高いレベルで意識的に使ってます。「自閉空間」や「俗神」の70年代いっぱいぐらいはそういう意識はなかったけど、「ヒロシマ」あたりからそれが強くなりましたね。

F:60年代、70年代はちょっと哲学的な考えに則っていって、映像というもので自立させよう、映像というもので触発しようというのがあったんですが、70年代を越えてからは少し変わってきて、言葉の役割、写真の限界ていうものに気づき始めたのでしょうか?

T:写真の限界と言ってしまうと、写真を狭めてしまいますけど、僕自信が写真にイメージだけを求めていくような作業を80年代で終わっちゃったのね。「ヒロシマ」を始めた頃から終わってしまうんですけど、それ以降の写真は記録性がウェイトが高くなって、その写真の持っている個々のイメージの中から自分自身のテイストみたいなものを排除していく動きができてきたんですよ。

F:ちょっと話が飛ぶんですが、実はその前、「俗神」が終わった後、写真が撮れなくなっちゃったってほんとですか?

T:撮れなくなっちゃったて言うよりも、この延長線上にどんどん行ったら最終的にその輪郭がなくなってきたり、写真がきちっと写ってくることに苛立ってピントとかブレとか激しくなっていった。その状態が続いて撮れなくなった。

F:その部分を突き詰めて考えたら、自分が操作することで表現はしているんだけど、自分のやり方を押し付けてるんじゃないかと?

T:対象を写真に撮るということに自分のイメージでネットをかけてしまうことが起きてきて、対象その物が持っている現実そのものの存在がどこかへ失われていくことが起きてきたんですよね。「自閉空間」も浅草って意外と変わってないって思うんですけど、これも私的には浅草というイメージを自分に引きつけて撮っているところがありますが、それがどんどん過剰になっていった。その頃「ヒロシマ」をやりだして、全く逆に自分のテイストを出さない、カメラの記録性だけを大事にしようと思ったんです。そういう意味では、「自閉空間」「俗神」とやっていって、「ヒロシマ」の被爆者の方々を淡々と撮るのは結構しんどかったね。普通のアマチュアが撮るポートレートと同じように撮るということを意識的にやりましたから。だからその撮る人の対象にどこでどういう形で撮りたいか聞いて、じゃあそういう風に撮りましょうと。それまでのやり方と逆転したというか、そこから解き放つというか。それは苦しかったね。自分のやってきたスタイルや形式というものをそこで180度変えるというのは結構しんどいと思いますね。

F:ここで何か聞いてみたいな、ということはありますか?

タカザワケンジさん:「自閉空間」拝見して、若き日の土田さんのエネルギーをすごく感じたんですけど、70年に撮影されたってことで、68年の『provoke』はどんな風にご覧になったんですか?日吉(東京綜合写真専門学校)の人たちはあまり『provoke』好きじゃないですよね?同時代的にどう見られてたのかなと。

T:日吉の重森弘淹という評論家は当時の暴れん坊だったと思いますが、彼は常に反体制でしたから、『provoke』も決然と否定してたんですね。そういう先生に僕は教育を受けてましたから、『provoke』なんてそんなもの僕ら乗り越えてきましたよ、という気持ちが強くて、そんなもの今更何言ってるんだ、中平卓馬なんてお前今頃何言ってるんだ、お前言ってることとなしてることが違うじゃないか、という矛盾も含めて、今でも写真史を語るときに『provoke』も語りますけど。

タカザワさん:外国の人とか今の時代から見ると、『provoke』の時代と土田さんのやってたことが表面的にはシンクロしているように見える、アレブレとか失敗した写真を選ぶこととか、同時代的にみんな同じようなことを考えていたということですかね。

T:そうですね、時代的に写真界における同質的な土俵の中に僕自身も含め多くの人がいたわけで、時代的な要請として60年代、70年代は政治の季節ですし、時代的な転換がどこかで求められていたし、写真もその中で既成の表現を徹底的に壊そうというそういう流れの中に、我々はいたんじゃないですかね。

タカザワさん:有り難うございます。

T:『provoke』についてちょっと説明してくださいよ。

タカザワさん:写真同人誌があって、中平卓馬という写真家と多木浩二という評論家が中心になって、岡田隆という詩人と高梨豊が参加して森山大道も参加して。海外の人から見ると「『provoke』時代」と言われて、70年前後の日本の写真は『provoke』が代表しているという見られ方をされがちなんですよね。ただ禅フォトでもやってらっしゃる北井さんとか土田さんとか、おそらくその時代にそういった方々がいっぱい写真の実験をされていて、それがようやく評価が始まっているという感じがしますね。

T:ある意味では政治もそうでしたけど、変革を求めた時代ですから、写真もその中にあったということですかね。

土田ヒロミ|1939年、福井県生まれ。1963年、福井大学工学部を卒業後、ポーラ化粧品本舗に入社し、静岡の研究所に勤務。翌年から東京勤務となり、東京綜合写真専門学校研究科の夜間に通って本格的に写真を学び始める。1971年、ポーラを退社し、以後フリーランスとなる。直後に浅草を撮ったシリーズ『自閉空間』で第8回太陽賞を受賞、同時に銀座ニコンサロンにて同作品を展示した。以降、数々の作品を発表し、日本を代表する写真家として活動する。1978年「ヒロシマ1945~1979」展にて伊奈信男賞、1984年「ヒロシマ」にて日本写真家協会賞、2008年「土田ヒロミのニッポン」で土門拳賞を受賞。

Hiromi Tsuchida|Born in Fukui Prefecture, 1939, Tsuchida entered Pola Cosmetics, Inc., after graduating from the Faculty of Engineering, University of Fukui in 1963. While working at Pola, he began studying photography night time at the Tokyo College of Photography. After he left his company in 1971 to become a freelance photographer, his debut work “Autistic Space” captured in Asakusa received the 8th Taiyo Award and was exhibited at Ginza Nikon Salon. He had then released many other works and became a prominent photographer in Japan. Tsuchida received the Nobuo Ina Award in 1978 with “Hiroshima 1945~1979” and Award of the Year from the Photographic Society of Japan with “Hiroshima” in 1984. In 2008, he has received the Ken Domon Award with “Hiromi Tsuchida’s Japan”.

ふせなおき|兵庫県出身。2006年頃より写真を始める。比叡山にて阿闍梨様に偶然出会い、明王堂に拾われる。2009年、「諸行無常」で木村伊兵衛賞にノミネートされる。2015年にZen Foto Galleryにて写真展「鑑と灯し火」を開催し、同名写真集を刊行。同年、ニコンサロン(新宿・大阪)にて写真展開催。2017年、Gallery MainよりKyotographie KG+に出展。現在は京都に在住し、関西と東京を中心に活動中。

Naoki Fuse | Born in Hyogo, Japan, Fuse started photography in 2006. Fuse met a high monk in Mount Hiei when he was lost in life, which has given him a strong influence. His work “Shogyōmujō” (meaning “Impermanence of worldly things”) was nominated for the Kimura Ihei Award in 2009. In 2015 his photography exhibition “Mirror and a Bonfire” was held at Zen Foto Gallery, accompanied by a publication under the same title. His exhibitions were also held in Nikon Salon (Shinjuku and Osaka) in the same year. Fuse has participated in Kyotographie KG+ through Gallery Main in 2017. He is currently based in Kyoto and actively travels between Kansai and Tokyo.