Talk|Tamiko Nishimura and Kazuo Kitai

2018年5月12日 (土) 15:00~16:00

トークの一部分をここでご紹介いたします。

アマンダ(モデレーター):本日は西村多美子さんと北井一夫さんのトークイベントにお集まりいただきまして、どうも有難うございます。まず、写真のスタートポイントから始めさせていただきます。今日のトークの準備のために、私はいろいろお二人のこれまでの活動などを調べて簡単なタイムラインを作ってみました。最初のスタートポイントは、1965年ごろから1968年ごろまで、この間のお二人の活動についてまずお話ししてみたいと思います。この頃はお二人ともまだ学生時代でしたが、この期間の写真がその後のお二人の写真活動の母体となったと私は思っています。この頃、北井さんはまず65年に『抵抗』という写真集を自費出版されました。西村さんの方は、まだ学生でいらして、状況劇場の写真を撮られました。これらがまず最初のキーポイントです。そこで、北井さんにうかがいたいのですが、『抵抗』を制作された当時、その前後の時代の環境はどんな感じでしたか?制作意図など、よく聞かれるお話だと思いますが。。

北井:僕も長生きしちゃったから、あれはもう50年以上前なんだよね。よく覚えているのは、僕自身がすごく反抗的だったことかな。日大の写真学校に入ったんですけど、先生からウェストンとかアンセル・アダムスとか言われるとみんな嫌いだった。綺麗な写真というのに反発があったんだね。そうかと言って、自分は何やろうというのもなかったしね。学校入ってすぐに写真を見たのは、『中央公論』とか『現代の眼』とか、口絵で16ページ、東松照明とか細江英公とか、そういう写真家の特集ね。東松照明の「占領」なんて、たしかああいう雑誌に載ってたやつだよね。そういうのも新しさは感じたんだけど、いまいち面白いとは思わなくて。そしたらひょっこり、写真と全然関係ない学生運動やってる奴からデモに誘われたんですね。とにかく写真がなくて困ってるから、来て撮ってくれないかって頼まれて。面白いかもしれないな、と思って撮りに行ったのがこの写真の原子力空母の横須賀寄港反対闘争みたいな感じだったんですね。その頃はもう写真やめようと思ってたから、フィルムとかほったらかしにしてて。昔はよく100フィートのフィルムを買って、自分で1本1本巻いてたの。で、下手だったから、自分で巻くと決まってキズだらけになっちゃって(笑)

西村:光入っちゃったりね(笑)

北井:うん。フィルムとフィルムがくっついて痕になっちゃったりして。そういうのをわざと使うと、かえって良いかもしれない、と思ってわざと使ってやったんですよ。

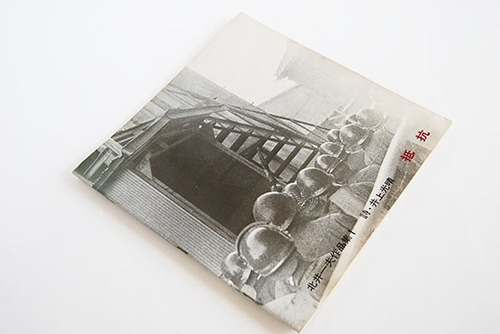

アマンダ:これが当時1965年に出版された写真集です。

北井:本当はもうちょっと黒いんですけど、飾ってあったから色が褪せちゃったね(笑)

アマンダ:結構粒子が荒くて、デモの激しい場面の写真もあれば、街の静かな風景の写真もある。この辺はちょっと対照的な写真の撮り方というか、写真集の作り方だと思うんですけど、当時はどういう風に作られたんですか?

北井:その後ね、中核派の『前進』ていう新聞がデモの写真を載っけてくれたんですね。「写真集出すんだ」って言ったら、「任してください。みんなで買うようにしますから」って言うから、心強いもんだなと思って。でも、これ見たら、みんなそっぽ向いちゃって(笑)闘争的じゃなかったから、闘争の反対みたいに見えちゃったんだね。僕は写真を自分の中でお手本にしたというより、映画だったと思うね、その頃は。アラン・レネとか、ポーランドのアンジェイ・ワイダとかね。映画が好きで、映画的な発想で作った気がする。デモが進んでバー街が出てくる、デモが進んでバー街が出てくる、みたいなね。

アマンダ:実は2年前に『抵抗』の補足版を出版されまた。オリジナルの写真集はモノクロになっているんですが、横須賀のバー街でカラーで撮影したものを当時制作費の関係で、、

北井:本当はデモがモノクロで、バー街になるとパーっとカラーにしたかった。昔のピンク映画なんかはベッドシーンになるとパーっとカラーになる、あの発想でやったんですけどね。だけど、全然お金が足りなくてできなくて。2年ぐらい前にもうフィルムはやめようかなと思った時に、何か決着つけたいなと思って、そういえばモノクロのままでカラーは一度も見てないから、カラーを一度作ってみようと、それを最後の写真集にしようかと思ったんですね。

アマンダ:これができて一つの完成版ということになって。

北井:こういう形ではここで展示させてもらったんですけどね。

アマンダ:ここで一つ出会いのエピソードがあるんですよね。それは前回のお二人のトークイベントの一番重要な企画理由になったものなんですが、実はこの1965年、北井さんが『抵抗』を刊行した頃に、ちょうど写真学校に入った西村さんが、、

西村:67年に入ったんですね。

アマンダ:67年でしたか。写真学校に入ったばかりの西村さんがたまたまこの『抵抗』に出会ったという話があるんですね。

西村:学校に入ってまだ3ヶ月ぐらいだったんですけど、新宿の街を歩いていたら立って売っているんですよね。え、なんだろう?と。デモの写真集は当時かなりたくさん出ていましたから、それだったらパラパラ見て帰ろうと思って、でも手にとって見たら、街の写真が入っていて、それがすごく誘われるものがあって。この街角を曲がったらどうなっているんだろう?とか色々想像が膨らんでいったわけです。それで、ちょっとこれは買っておこうと思って買ったんです。学校に入って先生から見せられるものは見るけれど、自分から写真集はなるべく見ないようにしていたんです。なんか縛られてしまうのと、自分で先に撮って体で写真を覚えていきたいなと、そういうのが先にあって。

北井:確かにアンセル・アダムスとかああいうのは拘束力があるよね。こうやらなきゃいけない、みたいなね。強迫観念ていうかね。

西村:そうそうそう。だから本当に見ないできて、見ないで何にもないところに『抵抗』ですよ(笑)

北井:いや、どうもすみません。

西村:だから、何もないところに初めて出会ったから、やっぱり多分自然に入ってきたのだと思います。その後状況劇場を撮ったのですけど、舞台はやっぱり暗いからどうしたものかなと思って。そしたら『抵抗』ね(笑) 液温を上げて像を出した方がいいんじゃないかと、色々ああいうカッチっとしたのをやりだして。そこから多分広がっていったと思うのですよね。私の写真人生っていうものは。

北井:『抵抗』はね、とにかく売れなかったんですよね。西村さんが唯一のお客さんだった。4,5人でグループを作ったんですけど、山田っていうのと桑原っていうのが持ち出してね。新宿とかよく詩集とか売ってて、それを真似してやったんですけど、売ってもお金にならなくて、お金全然もらったことないの(笑)

西村:ちゃんと払いましたけど。

北井:そうそう、あいつら勝手に使っちゃったんだよ。でも、西村さんだけですよ、買ってくれた人は。誰もいなかった、とにかく。

西村:あぁ、そう。

北井:それで人に見せると説教されるの。こんなことやってたらダメだからって。

アマンダ:西村さんの学生時代、卒業展の時も「実存」て状況劇場を撮った作品を発表されたんですね。この頃の暗室作業とかも含めて、写真に対するアプローチはどんな感じだったんでしょうか?

西村:最初は同級生に状況劇場の役者がいたので連れてってもらったんですね。その時はまだ何もわからなくて、ただ撮ってただけ。頭では一生懸命考えてやってたんですけど。一番最初の由井正雪の舞台で、藤原マキさんを撮ってたらパッと向こうから「そんなんじゃ撮れやしないよ!」って言われたような瞬間があって。「私を撮る気だったら、こっちに超えておいで!」みたいな、そういうのをピンと感じて、思わずカメラを下に置いてしばらく見てたんですよ。で、それから後はもう撮り始めたらめちゃくちゃ撮ってましたね。だから、写真の撮り方は藤原マキ演じる夜鷹の夜桜姐さんに教えてもらったっていまだに思っています。

アマンダ:その後タイムラインが1969年に入りますけど、この年はお二人にとって写真人生の大きなターニングポイントだと感じました。69年にまず北井さんが農民の生活を撮ろうと思って三里塚へ向かいました。で、69年に西村さんは写真学校を卒業して、その後、その前もですけど日本中を旅されて、スナップ写真をたくさん撮られました。北井さんはその頃、三里塚に何かを撮りに行こうと思って行ったんですか?

北井:それまでは学生運動とか日大のバリケードの中とかを撮ってて、自分の中で自分の写真に軸みたいなものがないなという感じがし始めたんですね。学生運動撮ってると、学生の組織から「うちの旗が先頭になかった」とか「もっと過激な場面があったはずなのに」とか色々言われて、だんだん嫌になってって。そういう写真を撮るために撮り始めたわけじゃないし、で、やめようと思ったんです。中核の組織に入ってたから、やっぱりそこをやめるのは大変だったんです。もう命がけみたいな感じでやめたんですけど、やめたと同時に人の生活みたいなのを撮りたいなと思い始めて。ウジェーヌ・アジェの写真が好きだったから、ああいう人が暮らしてる写真ていうのが一番写真にあってるんじゃないかなと思って。学生運動の時に何回か行ったことがあったから、行ってみようと。行ったらすぐ、あぁ、僕はこういうところで写真を撮っていけばいいと思った。やっぱり東京とか新宿で撮るっていうのは自分には合わなかった。新宿の駅に着くと、好きな人はオッとなるんだろうけど、なんか重たい感じがしちゃって。でも三里塚に行ったらすごく広々してて、健康的でいいなと。それ以来ずっと農村で撮るようになってったんですね。

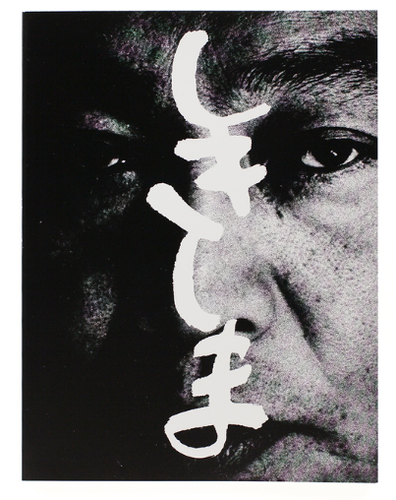

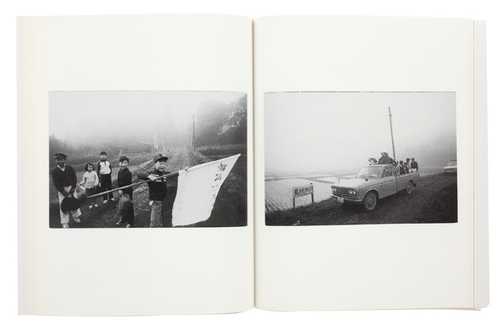

アマンダ:この頃西村さんは、1973年に東京写真専門学院出版局から一番最初の写真集『しきしま』が刊行されて、こちらは69年から72年ごろの全国を旅されて撮られたスナップ写真を中心に構成されているんですけど、この時は状況劇場を撮られた時と写真のアプローチの変化はありましたか?

西村:やっぱり旅に出るっていいじゃない?1人で歩いて自由で。写真の撮り方って言うのは「実存」を撮ってわかったから。身体と感覚で撮る、頭じゃなくて。そういう撮り方を状況劇場の時に覚えて、その撮り方でスナップして歩いて、ていうのが楽しかったし面白かったのね。それは今でも感覚は変わらないです。

アマンダ:写真集はどういうきっかけで学校の出版局から出されたんですか?

西村:ある日突然先生から電話がかかってきまして、「写真集を出そうと思ってるんですけど、どうですか?」っておっしゃるから、「お願いします」って。あとになってわかったんですけど、比嘉康雄さんとか2人ぐらい出してて、卒業して活躍してる人の本を出版していたのです。でも私が最後でその企画はなくなったようです(笑)

アマンダ:この時は写真の編集とか紙面の構成やタイトル、デザインも全部西村さんが1人でされたんですよね?どんな感じでやられたんですか?それと『しきしま』というタイトルをよく海外のお客様が見ると逆さまになってるんですよ(笑) グーグルで検索すると出てくるんですけど。「『しきしま』ってどういう意味なんですか?」ってよく聞かれるんです。写真集をめくってるとすごく勢いを感じるんですけど、どんな作業をされたんですか?

西村:学校から課題が与えられたという感覚でした。いつまでに提出しないといけないから、そういう感じで、でもすごく面白くて。一生懸命自宅の床に写真を並べてトレーシングペーパーかけてちゃんと構成して。失敗して黒くするのを白くしちゃったところもあるんですけど(笑) でも「本当に好きなように作っていいから、自分で全部やりなさい」って言われて、本当に課題を与えられた感じでしたね。

アマンダ:この『しきしま』というタイトルは?

西村:わりとすっと「しきしまの〜」というのが浮かんできて。当時、安藤昇がレコード出してたんですね。女の人のコーラスで「しきしまの〜」ていうところがあって、その後にドスの利いた声で「男が死んでいくときに」ってね。それもあってタイトルにしたんですね。

アマンダ:この「しきしま」という言葉は和歌の枕詞で「大和」という意味がありますね。そのことをお客様に説明すると、「Wow! この男性の写真家はすごい人ですね」と言われるんです。すごくワイルドな写真と構成だからって。でも「女性ですよ」って言うとすごくびっくりして反応がすごい。この写真集がデビューした最初の作品集なんですね。で、この後70年に入って日本の当時の写真史を見てみると、カメラ雑誌の役割がとても大きくなります。海外の研究者が見てもこの時代の日本の写真が一番面白いと言っています。特にレジェンダリーな編集者として有名な『カメラ毎日』の山岸章二さんという方が当時の若手から中堅の写真家を世の中に送り出していったということもありまして、彼の役割はすごく大きかったですね。お二人は当時山岸さんとのお付き合いはありましたか?

北井:西村さんの方があるよね。僕は1回だけ。ひょっこり電話がかかってきて呼び出されたんですよ。「村へ」を始めるちょっと前ぐらいだったと思います。「山岸です」って言われて、当時は若い写真家でも誰でも彼を知ってましたから。何か頼まれるのかな?ってワクワクして行ったら、やっぱり頼んでくれて。でもその時にはもう『アサヒカメラ』で「村へ」の連載の話が決まってたから、それを山岸さんに言って「まだ若いし、連載を全力でやらなきゃいけないから、それほど引き受けられない」と伝えたんですね。山岸さんはそれについてわかってくれて、でも1回だけやってくれないかということで、銚子かどこかへ夏に写真を撮りに行って、それでその仕事をやったんですね。「夕暮銚子」とかって、あんまりパッとしないあれだったけど(笑) でも山岸さんは喜んでくれて。とにかく話が説得力がある人でね。喫茶店で30分ぐらい延々喋られて、最後に「わかったか?」って言うから「全然わかりません」って(笑) 話がなんか難しかったんですね。アメリカとかの話でね。

アマンダ:それが唯一の付き合いだったんですか?

北井:それともう一つアメリカのMOMAで日本の若手写真家15人の展示に山岸さんが「三里塚」を選んでくれてたんですね。でも、ジョン・シャーカフスキーがなんじゃこれってボツにされちゃったの。その後、山岸さんが「僕はこれ本当にいいと思ってるんだけど申し訳ない」って言ってくれて、結局出られなかったんですよね。でもあれにのった人はみんなすごい有名になったんですよ。

アマンダ:今北井さんがおっしゃった展示は1974年にNYのMOMAで開催されたものなんですけど、キュレーターのジョン・シャーカフスキーさんと『カメラ毎日』の山岸さんの共同キュレーションによる規模の大きなグループショーでした。タイトルがNew Japanese Photography、参加した作家は、土門拳さん、石元泰博さん、東松照明さん、川田喜久治さん、土田ヒロミさん、深瀬昌久さん、奈良原一高さんなど、日本を代表する写真家さんばかりでした。では、ここで話を戻して西村さんと山岸さんとのお話を伺ってみたいと思います。当時はお付き合いありましたか?

西村:「猫が・・」の時は、突然電話がかかってきまして、「女の子の特集をやるんで、なんでもいいからいついつまでに撮って持ってきて」って言われて。なんでもいいっていうからそれになったのです。渡辺眸さんとあと誰かいましたね。

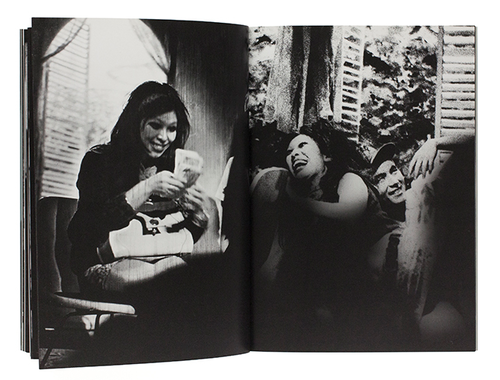

アマンダ:当時の特集のタイトルが4 girls photographersでした。この中で西村さんはこの女性を撮って発表されたんですね。この写真は一晩で撮ったんですか?

西村:そう、一晩で。

アマンダ:この作品は街の風景の写真とだいぶ違いますね。この写真を撮った時に感じてたこととか、さっきも仰っていた身体と連動して撮るってどういうことですか?

西村:そう、身体と感覚。「はっ!」っていう感覚(笑) テニスボールをポーン!って打ち返す感じですね。

アマンダ:当時『カメラ毎日』でこの3点しか発表できなかったんですが、その後2015年に禅フォトの方で初めて写真集になりました。この時、かなりたくさん写真を撮っていらっしゃるんですが、写ってるのは同じ方?

西村:そう、同じです。

北井:てっきり4, 5人いるのかと思った(笑)

西村:いえ、1人を夜から夜中まで、一晩泊まっていった時に撮ったのです。

アマンダ:2人の女の子同士が部屋の中でなんかしゃべりながら写真を撮ったんですね。この方はモデルではないけれど、被写体を撮るということと街の風景をスナップすることって、身体の動きとしては違いがありますか?

西村:全く同じです。ただそこにいて、歩いてないだけ。

北井:でもやっぱり、ここで見てるこの写真と、これは違うよ。

アマンダ:どこが違うと思いますか?

北井:こっち(展示作品「旅人」)の写真は「しきしま」もそうだけど、その場の空気感ていうか、どこかアナーキーな荒涼とした空気感みたいなのが感じられるけど、こっち(「猫が・・・」)はなんか人間臭さが感じられるのね。

西村:「木花咲耶姫」の時もそうだし、指揮者とか撮った時もそうだし、状況劇場でも劇団の人みたいに向かい合うものが限定されてるっていう状況、そこの違いだと思うんですよね。

北井:だけどその違いはやっぱり大きく違うんじゃないですかね。僕は好きだけどね、これとか「木花咲耶姫」の写真も。ああいうギタッと真正面を睨みつけたような写真て、こっちにはあるようでないんだよね。人はよく出てくるけど、人を撮ってるわけではない。

西村:そうそう。もう自分が風になってすり抜けてるって感じ。

北井:で、風景を撮ってるようだけど、風景だけではない。その中間みたいなところがあるね。でもこっちはやっぱり人を撮ってるんだよ。

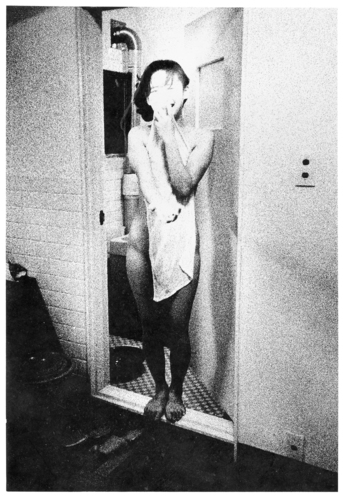

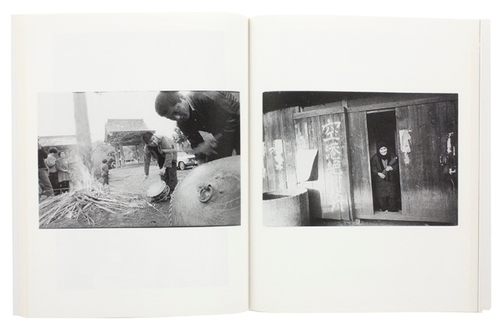

アマンダ:これが西村さんが1979年から82, 3年ごろまで撮っていた「木花咲耶姫」という舞人というか、巫女の方をほぼ密着して一緒に全国を旅をして撮った作品です。ちょっと後でまたこの作品に触れますね。ここでいったん70年代をまとめてみると、70年代の初め頃はお二人は写真のスタイルがほぼ確立した頃だと思います。70年から73年までにまず北井さんが「いつか見た風景」というタイトルで村へ撮影に行かれたんですね。タイトルの「いつか見た風景」は英語にするとSomehow familiar placesです。「どこかで見たことのあるような風景」。私が理解したのは、これは作家の北井さんご自身が見た風景から自分の人生の経験や記憶などへの投影があるんじゃないかと思いました。そのへんはいかがでしょうか?

北井:『三里塚』で写真集を作って、『三里塚』は写真としてまとめたという感じになったんですね。ただその時に25mmの広角レンズを初めて使って、人を真正面から向かって撮っていくっていうのは、人との関係性みたいなものが出てくるんです。報道写真的にただ相手に密着してっていうのではなくて、どこか距離を置いたような関係性ですね。だから『三里塚』が終わった後もいろんな田舎を歩いてそういう写真を撮りたいと思ったのね。で、『アサヒグラフ』の企画として取材であちこち旅行させてもらったんですけど、ちょうど1970年代の前半というのは田舎がどんどん過疎化していった時期なんですね。だから、40代、50代の働き盛りの人たちがどこかへ働きに行っていていないの。おじいさんおばあさんか、小学生ぐらいの孫たちは結構たくさんいたんですけど。よく「北井の写真は子供ばっかり」って言われるけど、この頃は子供かおじいさんおばあさんしかいなかったのね。で、いろいろ見て回ってるうちに、そういえば自分も子供の時に、どこかの角にポツンと立ってたりして孤独な子供だったなというのを思い出して、そういう自分が感じた風景とそこにいた子供達をダブらせたのね。そういう風にすると自分が経験してきたこととか感じてきたことをそこにすっと投げ込めるんじゃないかなと思ってこういうのを撮ったんです。なくなったツァイト・フォトの石原さんが、最初に僕の展覧会をやる時になんか不思議な写真だなと思ったみたいで、知り合いの心理学の人にこういう写真を撮る人はどういう人ですかって聞いてみたら、この人は少年時代をすごい不幸に過ごしてる、だけどその経験が写真を撮ることでうまく作用していて、普通はほとんど非行に走ったり悪くなったりするんだけど、良くなった珍しい例だって言われたみたい(笑) 実際僕は不幸だったんですね。父親と母親が別れちゃったりして、知り合いから嫌味を言われたり。だから本当心理学はすごいもんだなと思った。まあそんな感じでこういうのを撮るようになったんですね。

アマンダ:そこから1973年から81年ごろまで「村へ」というタイトルで引き続き村の写真をたくさん撮られました。その頃の北井さんの写真を拝見すると、写真のスタイルが確立していて、典型的なキャラクターだったり、風景、構図など、北井さんらしいスナップの写真になっています。しかも74年からこの「村へ」のシリーズが『アサヒカメラ』で本格的な連載が始まりました。そしてそのあとはカメラ雑誌での連載の機会がどんどん増えていきました。別のシリーズもどんどんカメラ雑誌で発表されていったんですね。一方、西村さんの方ですが、この頃カメラ雑誌での連載は一切なくて、ただ単発の掲載はちょこちょこあったんですよね?こちらは『カメラ毎日』の1971年に掲載されたものです。

西村:それは全部、神戸の写真ですね。

アマンダ:山岸さんの紹介だったんですか?

西村:そうです。1970年代前半かな、青森のとか持っていくと、勝手にタイトルをつけちゃうんですよ。「青函慕情」とかね。止してほしいなっていうような(笑)

北井:そうね、昔そういうことはよくあったよね。

アマンダ:この頃は、掲載されて原稿料が入ったら、また旅に出られて、撮った写真をまた編集部に持って行って、という感じだったんですね。ここで先ほどの「木花咲耶姫」に戻りますが、これは撮影年が1979年から1981,2年ごろの写真ですね。この木花咲耶姫はどういう人物だったんですか?

西村:とにかくフリーな人で。心も。

アマンダ:最初出会ったのは?

西村:井の頭公園。土曜日になると必ず踊っているんです。お客さんが1人もいなくても、お化粧をそこで始めて、着替えて、パッと踊り始めるんです。私はそこの近所に住んでたから、いつもカメラ持って歩いてて撮らしてもらって。終わって話をしたら、結構気があって、これからじゃあしばらく撮っても構わないかって聞いて。私は踊ってる時の彼女が醸し出すものを撮りたかったんです。踊りの姿っていうよりも。何十本もかなりの枚数を撮ったけど、結局撮れなかった。目に見えないものを撮りたいと思っていたと思うんだけど。その時にどうしようかなと考えていたら、彼女がこれから子供2人連れて旅に出るって言うから、じゃあ一緒に行くってなって。御柱祭の時なんかも結構面白かったです。

北井:諏訪の?

西村:そう、諏訪。

アマンダ:この写真を見ると、木花咲耶姫さんの息子さんと娘さんも写ってますね。この頃西村さんは結婚されて、子供さんもいらっしゃいましたね。一緒に子供さんも旅に行かれたんですか?

西村:だいたい実家に預けて行ってたんだけど、それができない時は連れて行きました。子供が3人写ってるのはだいたい娘です(笑)

アマンダ:最初に西村さんがある日禅フォトに大量にプリントを持ってこられて「こんなの撮ってたんですけど」と仰って。最初は街のスナップなのかと思って普通に見てたら、子供さんがちょこちょこ入ってて、こんなギリギリのこんなところに子供3人写ってたり。で、お話を聞きくと、旅の話とか、木花咲耶姫さんの当時の旅の記録、日記を書いていらっしゃるんですね。ダンサーとしての木花咲耶姫さんと母親としての咲耶姫さんがいらっしゃり、西村さんもお子さんが一緒にいたりするときもあり、母親としての西村さんがいらっしゃる。なおかつ街のスナップショットでもある。このシリーズは本当に様々な写真の要素と人生の要素が入っているんですね。パフォーマーだったり、母親だったり、あと街のスナップだったり、すごくヴァリエーションの豊かなシリーズだと思いました。この時実際に西村さんが時間をかけて密着して、このプロジェクトから得た経験、写真に対する再認識できたことっていうのはありますか?ただ街のスナップを撮ることでもなく、「猫が...」のように目の前の人を撮るだけでもない、時代とか環境とか、一人旅も大変だと思うんですけど、あと娘さんも連れていたり、、

西村:一人旅で撮ってる時は、本当に一人だから気ままだけど、彼女を撮ることによって人のつながりというか、彼女は地方に行くといろんな人に泊めてもらったり面倒見てもらってたから、そういう人のつながりが結構あって。自分はいつも一人だからそういうのがなかなかなくて、すごい新鮮に思ったのと、あと長いこと旅に出てるから、雪の季節があったり、桜だったり、夏の紫陽花の頃だったり、そういう日本の四季を旅でずいぶん感じることができましたね。

北井:この中に井の頭公園で撮ったのは入ってるんですか?

西村:前の方はだいたいそうです。

アマンダ:写真集の編集と構成も一応年代順に構成してるんですね。最初出会った頃にこういう子供さんがいる光景があったり、その後西村さんのお子さんもいたり、すごく不思議な写真なんですね。

北井:不思議だよね。なんか神がかりっぽいようなね。強さがある。

アマンダ:1人で踊って、次また子供が出てきたり。

北井:僕、この写真いいなと思って、1枚買っちゃったんですよね。この目がね、ジトっとと正面見てる。今はしまってあるんですけど、ずっと飾ってるとなんとも言えない緊張感があるんですよ。人生ボヤッとしちゃいけない、みたいに言われてるようなね(笑) 真面目にやらなくちゃって感じがして、なかなか良かったです。

西村:これ彼女に聞いたら、普通のところから神がかりになる途中の変わるところだって言ってましたね。

北井:へぇ、やっぱりそういうのあるんですね。すごいんだね。

西村:そう。あなたよく撮ったわね、って言われましたよ。

アマンダ:ここで先ほど話した「実存」の状況劇場の舞台の上の役者たちを撮るのと、外に出かけて行って生活をしながら、咲耶姫さんもある意味役者的な方だと思うのですが、そういった人を撮るのと、プロジェクトとして共通点はありますか?もしくは違う方向性が見えてきたということは?

西村:自分と彼女たちとのぶつかりようは同じですね。ただ、旅とか子供たちとか、生活まで抱えているから、結構大変だった。状況劇場の時は、バーっと撮って、芝居が終わったらそれでおしまいという感じですね。

北井:なんとも言えない緊張感があるんだよね。

アマンダ:そう、なんかオーラが入ってるんですよね。形だけじゃなくて、形以上の「気」が写真に出てるんですよ。で、その「気」がこの時代の西村さんの街でのスナップショットにも出てると感じるんです。ここでまとめてみると、お二人とも1970年代の前半でご自分のスタイルを確立されて、西村さんの方は旅に出ることが一つのキーワードになりますね。その頃からずっとそのスタンスが変わらず続けてこられたわけです。北井さんの場合は、日常の風景を北井さんらしいスタイルで撮られているのが印象的です。ここでご参考までに私の分析なんですけど、西村さんの場合は私的な旅=スナップを撮ることなんですね。私的な旅というのは、わたし的な、誰かに頼まれて撮りに行くんじゃなく、カメラ雑誌に掲載してもらいたいから撮りに行くというのでもない、完全に自由に、プライベートからパブリックに向かっている、プライベートの出発点からどんどん外に出て行く、private to public、その中で撮った写真がこういったスナップの街の風景写真だったりするんですね。そして観る人がその外面を見たときにどこか共感する。北井さんの場合は、ちょうど逆で、北井さんが撮った風景は表層からその奥へどんどん引導するようなスナップだと思います。それは北井さんの奥へ向かっていくような、北井さんの記憶の中に入り込むような、そこに投影された北井さんの経験とかがそのスナップの中に感じられる。同じスナップの写真なんだけれど、違う見方で見てみるととても面白いアプローチだなと私は思いました。

北井:なんかあの頃って、旅に出るんだよね。僕もやっぱり旅行に行ったし、西村さんもそうだしね。

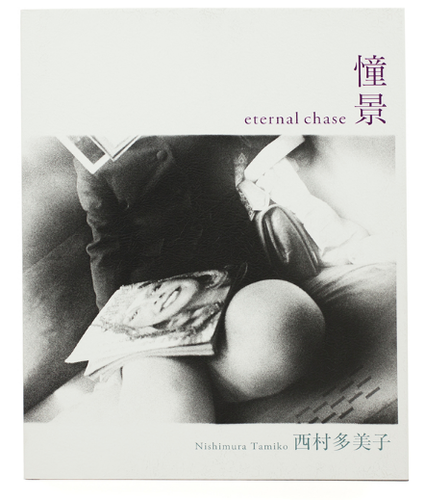

アマンダ:そうですね。実は1960年代後半から西村さんもずっとたくさん写真を撮っているんですが、カメラ雑誌での短篇的な発表以外、写真集としてまとめたものの発表というのは2000年代に入ってからようやく少しずつ始まったんですね。2012年にグラフィカ編集室から出たこちらの『憧景』という写真集なんですが、これは主にどの時代に撮られた写真ですか?

西村:かなり初期ですね。『しきしま』の頃までだと思います。

アマンダ:このタイトルも私はすごく好きなんですけど、『憧景』はこのまま中国語でも意味が通じるんですが、英語が"Eternal Chase"、常に何か追いかけてるけど追いつけない、みたいな意味で、中国語もその意味は反映されてるんです。このタイトルは、西村さんが自分自身でつけたんですか?

西村:はい、つけました。普通「憧憬」ってりっしんべんで景色の景なんですけど、それをわざと景色の景にして。いろいろ考えて、結局これになったみたいな。だから英語のタイトルは、よくぞこれにつけて下さったなと思っています。

アマンダ:この写真集のあとがきのところに、西村さんが書いていらっしゃるんですが、「写真を撮る時に撮った先からこぼれてしまうものを形にしたい」と。それがすごく興味深いんです。これはどういうことですか?

西村:結局、あるものをパッと撮って写真だよって言うんじゃつまらなくて、なにかその先にあるもの、先にあるものをいつも求めていたみたいな。ずっとそれできて、この頃ようやく、あぁ、とらえられないものをつかまえようとしていたんだなって少しずつわかってきました(笑)

アマンダ:この時、2012年にそれまでの未発表の写真を整理して、何か形にしたいということで『憧景』にも繋がったんだと思うんです。

西村:一番最初に学校のギャラリーで展覧会をさせてもらったんですね。「港町」というタイトルで。山ほどの半切に伸ばした写真をドライマウントに貼って、壁にバーっと並べて。それはそのまんまになってたけど、写真に撮ってあったので、その写真を基盤に写真集作りたいなと思ったのが、この『憧景』なんです。だから、やっぱりその頃、『しきしま』ぐらいまでの時期ですね。

アマンダ:ここで今回の展示について紹介させていただきたいのですが、今回の展覧会のきっかけというのは、西村さんに「『憧景』以外に、1970年代の写真て他にありますか?」って聞いたら、「まだいっぱいあるよ」と仰って、それを聞いた時にすごいワクワクして、どんなのですか?まだ発表してないのもあるんですか?と思って、じゃあ今回の写真集と写真展は改めて西村さんの未発表の作品を含めて、どんどん発表していきましょう、という話が最初でした。で、西村さんが大量のべた焼きなどからセレクト作業されて、その作業ってすごく大変でしたでしょ?どういう気持ちですか?すごく長い作業で、まだ未発表のものもあるし。

西村:途中で1980年代に入っちゃったんだなというのでストップしてあるわけ。まだ山ほどあるから(笑) ごちゃごちゃしてるから、今回のにも1980年代に入ってるのも少し混ざっているかと思います。とにかく写真だけは撮ってきたからあるんですよ(笑)

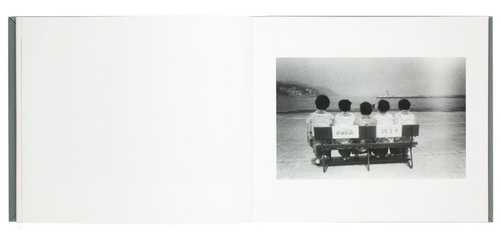

アマンダ:写真を拝見して、今回の写真集は編集をどういう方向に持って行こうかって考えてた時に、すごく写真が多くて1500枚以上あるんですけど、1冊の本にまとめたいと思って、最初『西村多美子 70s』っていう分厚い写真集にしようと思ったんですね。全部70年代のボリュームある写真集。ただ、写真を見てみて、写真の中に出てるオーラを感じてみると、そういう集大成の雰囲気ではなくて、旅の途中の続いてる感じ、旅の途中の途中感がすごく写真に出ていて、もしこれを1冊に全部まとめちゃうと、普通の集大成の写真集になっちゃって、西村多美子さんはこれでフィニッシュになっちゃうんじゃないかなと思って(笑)それは何か違うなと思ったんですね。とりあえず1500枚の写真を西村さんからお預かりして、最初90点ぐらいに絞って、さらに80点まで絞って、さらに今60点しか入ってないんですけど、構成もあえて『憧景』とか『しきしま』とかと違う見せ方にしてみたんですね。と言うのは、こういうシンプルに1ページ1ページずつ写真を見せていくという風にしてみて、写真を撮るスナップというのは、短篇的なものなんですけども、旅の途中の続いていくという雰囲気を出したくて、列車の車窓から撮った写真もすごく多いですし、たまに細長いレイアウトの写真も入れるようにして、西村さんとともに旅をしているような雰囲気をとにかく出すように作りました。ただ、60点を1冊にまとめてみたんですが、これでその時期の集大成というわけでもなくて、むしろこれから80年代とか90年代の西村さんの写真もあまりまだ見たことがないので、進行中の旅のように続けて80年代、90年代、最近までのものをつなげていきたいなと思って、今回の写真集はまずこういう風に仕上げました。タイトルの『旅人 Ryojin』ですが、わりと最初の方でこれだという感じでしたね?

西村:そう、最初から『旅人』ていうのはありましたね。「たびびと」と言う意味と、なんか懐かしい名前だなと思ってて、姉に『旅人』ていうのをつけることにしたと言ったら、「あなた、お父さんじゃない?」って言われたの。お父さん?って言ったら、父の若い頃の俳号が「旅人」だったんです。あぁ!と思って。なんとなく記憶にあったんですね。

アマンダ:英語のタイトルはMy Journey 。西村さんの写真家としての人生と、写真に娘さんがまた時々出てくるんですけど、そこでやっぱりただの街のスナップショットではなくて、西村さんの写真の人生が時代とともに歩んできた、そういう作り方にしたくて英語のタイトルをMy Journeyにしました。今回の展示の作品は1979年に制作した当時の銀塩のバライタプリントで、その時は1980年にニコンサロンでの展示のために制作されたんですね。当時は何点ぐらい展示されたんですか?展示は2回に分けたんでしたね?

西村:北国編と東京編で1回に60点ぐらいかな。

北井:この写真を展示したの?

西村:そう。

アマンダ:今展示してるのが当時のニコンサロンで展示したプリントです。1980年に1回展示して、その後今日に至るんですよね。一切その間に展示に出したことがない?

西村:お風呂屋さんのビリーザキッドだけ、『憧景』に入れたから、あれだけは1回出したけど、あとはもう箱に入れっぱなしでしたね。だから黄色くなっちゃって(笑)

北井:30年以上だもんね。

アマンダ:38年ですね。

北井:38年?これ、開けたら黄色かったの?

西村:そう(笑)

アマンダ:プリントを初めて見たときにすごく印象に残ったのは、1番最初の写真なんかは銀が浮いて見えるんですね。あの写真を見たときに、私は涙が出ました。私は今年31歳なんですけど、お祖父ちゃんの写真を見たときもこんなに銀が浮いてるのを見たことがなかったんです。写真てこんなに銀が出るもんなんだと思って。だから今回の写真集のテーマはシルバーだと勝手に決めて、表紙の印刷はスミと銀を混ぜて、あのシルバーの雰囲気をデザインとして出そうとしました。中の紙の色も鉛色という鉛筆のような、少し緑っぽいんですが鉛色というのにしました。この紙はあまり使われないみたいで、もう廃盤になるそうです。文字のところも消えていくような見えるようなグラデーションをあえてかけています。西村さんの写真とともに淡々とこの風景に向き合い、一緒に進行して最後にこの写真がくるんですけど、海がよく出てくるんですね。

西村:海、好きだから。

アマンダ:港の写真とか船とかよく写真集に入ってるんですが、海に行くと何か感じられるんでしょうか?

西村:内陸に行っても、海が好きだから必ず旅のコースに海を入れちゃうのね。

アマンダ:これも海の方ですね?

西村:はい、内灘です。金沢の近くの。

アマンダ:誰もいないですよね。

西村:寒かったですね。誰もいなかった。

アマンダ:写真を見ると、この時西村さん一人だったのかな?寂しかったかな?と思ったら、次の写真に娘さんが写ってたり(笑) 西村さんの写真人生をこの写真集で感じることができると思います。

西村:1980年にニコンサロンでやって、次の年にまたニコンサロンで「北国編」ていうのをやったんですけど、普通はカメラ雑誌に載せてて宣伝してもらったりするけど、そういう頭が全然なくて、ニコンサロンでやってから2年ぐらいして『日本カメラ』に持って行って載せていただいたのを覚えてます。だからそういうのがうまくまわってなかったんですよね(笑)

アマンダ:今回タイトルが『旅人』ですけど、これから時間をかけて1980年代、90年代を少しずつ一緒に整理の作業をやっていこうと思っていて、次のタイトルもほぼ決まってるんですよね?

西村:次が『続 旅人』で、その次が『あれからの旅人』です。

アマンダ:なので、みなさん、これからも是非期待してください。それでは本日最後の質問に入ります。今日のテーマに戻りますけれど、風景をスナップすることは時代と環境、あとお二人の人生とともにどういう風に変わってきたのか、もしくは変わってないことってあるんですか?北井さん、お先にどうぞ。

北井:変わってないこと、、うーん。。

西村:北井さんにとって、写真て何でしょうか?

北井:僕の場合、たまたま写真を始めちゃったんですけどね。。打ち合わせの時に今のをちらっと言われて真面目に考えてたんですけど、写真をやる前に人から褒められたり、表彰状をもらったりしたことがなんにもなくて、劣等生で、父親が出てきて文句言ってやっと卒業させてくれたんですよ(笑) そんなことばっかりだったんだけど、写真をやってからはいいねと言われたり、賞をもらったり、あと僕にとって一番良かったのは、いろんな場所に行っていろんな人の人生を見れたこと。だから、僕にとって写真て何かなと考えたら、宝物だなぁと思ったんです。魔女で言うと、水晶玉がレンズで、杖がカメラかな。だから、写真がいろんなことをやらせてくれたんじゃないかなと思います。ありがたいもんですよ。

アマンダ:西村さんは?

西村:私はそんなありがたかったこともそうそうないし、、なんか人生の「通奏低音」ていうんですか、だと思います、写真は。ずーっとあるっていうか。

アマンダ:「通奏低音」て言葉は音楽の?

西村:そう、コントラバスとかチェロとかって目立たないけどいつも流れているみたいな。ヴァイオリンとか華やかなものではなくて。なんか、そういうものかなって。ずーっとあるから、カメラ持ってなくてもカメラ目線になりません?レンズの前じゃなくてレンズの後ろにいるカメラ目線ね。だから、ちょうどシャッター押す感じで「あっ」「あっ」てね(笑) で、一瞬の感じで、あ、空をちょっと落としたほうがいいなとか、そういう見方をしてるから、歩いてても電車乗ってても退屈しないのよね。ていうのはありますね。

北井:だいたいいつも持って歩くんですか?

西村:私がちゃんと撮るのはいまだにNIKON F3だから、やっぱり撮ろうと思って撮るけれど、そうじゃない時は目で撮ってるっていう(笑)

アマンダ:なるほど。では最後にお客様からの自由なQ&Aのお時間になります。どなたかいらっしゃいますか?

お客様A:お二人とも旅人的な素質をお持ちだと思うんですが、行った土地行った土地で、緊張感とか風景の違いとか、どこに一番惹かれてお撮りになっているのか、それぞれにおうかがいしたいなと思いました。

西村:やっぱり私は北国に行くと、なんか懐かしいな、居心地がいいな、っていうのはありますし、初めての一人旅で学生の時に沖縄に行った時はやっぱりまだアメリカだったし、すごく緊張感がありましたね。当時、今は沖縄市だけどコザっていうところに行った時に、あっちが白人でそっちが黒人でこっちが日本人だから、あっちは絶対入っちゃいけないと言われました。そういうのはやっぱり考えられなかったですね。

お客様A:北井さん、いかがですか?中国に行かれた時は違った感覚ってやっぱりすごく感じられました?最初に木村伊兵衛さんと行かれましたよね?

北井:僕は生まれたのが中国ですからね。だから一度はまた行ってみたいと思って、行ってみたらやっぱり良かったんですね。特に北京が良かった。胡同って迷路みたいな道が延々とあったりするんですよ、昔は。今はほとんどなくなっちゃいましたけどね。

お客様B:西村さんとか北井先生が撮られた1970年代の写真とか見ると、僕が生まれる前か生まれた頃か、かすかな記憶があるような日本の光景が写真に残っているんですが、今現在のこの日本を旅するのと、ああいう空気を見つけること自体も写真を撮ること自体も非常に難しくなってきてて、駅前なんかどこも再開発してて、イオンモールとかができて商店が寂れてきてる日本になっちゃってるんですが、今現在の日本を旅して同じように撮られて、どうですか?70年代の時の感覚と今の変わってしまった日本を撮ることについて、、

西村:1980年代から、高度経済成長で国が変わったっていうか、どこも同じになっちゃって。やっぱりその頃ですよね?

北井:うーん、そうだね。うちの近所を散歩してても、津軽に行っても同じなんだよね(笑)駅前なんか特に同じでね。ちょっとでも遠くへ行きたいと思って旅行してたけど、近所で散歩しても同じだなって(笑) 最近近所の写真が多くなってきたんですよね。近所だといつでも行けるからね。かえってよく写真撮ってたりしますよ。

西村:『プロパガンダ』で神戸の写真出てきますよね?あれは1965年ぐらいでしょ?私は67年から神戸はちょこちょこ写真を撮ってるんですが、全然違うんですよね。あれって戦前の写真て言っても通るような、違いますよね。

北井:僕は1960年ごろ中学3年で神戸に引っ越したんです。その時大通りに面したアパートに一人ポツンと中学生だけど住んでて、夜中パンパンパンと音がするから何だろうと思ったら、自動車が何台も追い越したりなんかしてピストル打ってるんだよね(笑) 要は山口組が新興してきてたの。港の港湾荷役っていうのは本多会っていうのが牛耳ってたの。それまでそんなこと全然知らなかったんだけど。そこに山口組の田岡一雄が乗り込んでって本多会を追い出しちゃったの。それの大銃撃戦で、その日の夜、全部の車が港に行って、お互いに大乱闘して山口組が勝ったの。あの写真は1965年に撮ったから山口組の時だよね。石原裕次郎の映画に出てくるんだよね、何だったかな、やっぱりあんなようなトラックが出てきてね。それと片岡千恵蔵の「7つの顔の男」とかね。港はなんかよく出てきますよね。今はもうみんな機械化してて、人があんまりいないよね。

西村:1967年に行っても、沖中士なんかそんなに目につかなかったですよ。

北井:そう?まだその頃はいたと思うけどねぇ。

西村:見てるところが違ったんだと思う。

北井:そうかもしれない。空を見てたんじゃない?(笑)

西村:さっきありましたでしょ?『カメラ毎日』の神戸。あんな感じで見てたんだと思う。

北井:港の外れで不法占拠してドラム缶を並べて板を敷いて豚を飼ってる人たちがいたの。面白いなと思って始終通って写真を撮ってたんだけど、結局それは使えなかったのね。うまく撮れなかった。面白いなと思って撮るんだけど、うまくまとめきれなかった、いい写真は撮れたんだけど、どういう風に本にしたらいいのかわかんなかった、というようなことがよくありました。西村さんもそうじゃないかなと思うんだけど、今は案外作れちゃうんだよね。『プロパガンダ』なんか完全に今だから作れた。

西村:あれはいい本だと思います。

北井:昔はああいう風にまとめるとか考えもしなかったよね。僕はね、自分が旅に出るっていうのはなんか人間臭さというか、自分にないようなものを探すような感じがあったと思うのね。それで探して行ったんだけど、自分自身が何か空洞化してたような気がする。だから自分の写真の雰囲気と自分自身というのは何かズレがあったんじゃないかと思うのね。外に求めちゃうていうか。だからそれを逆にすれば幸せな家庭生活だったと思うけど(笑) 僕にとっての写真てそんなようなところがあった気がします。