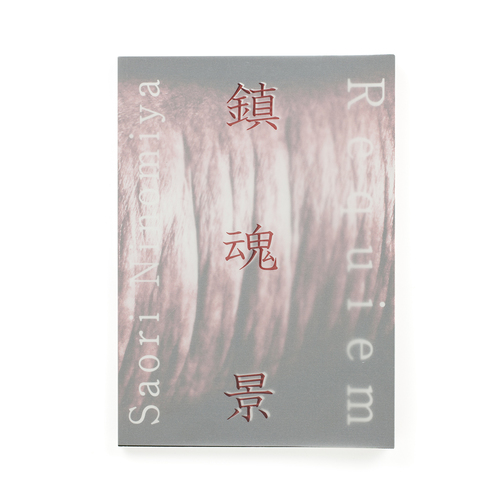

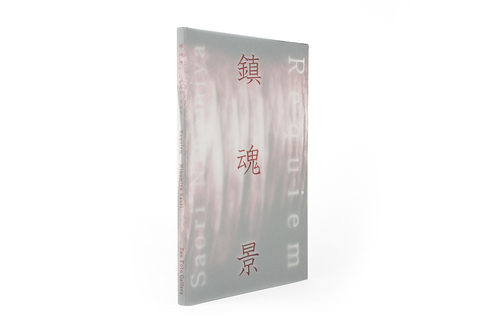

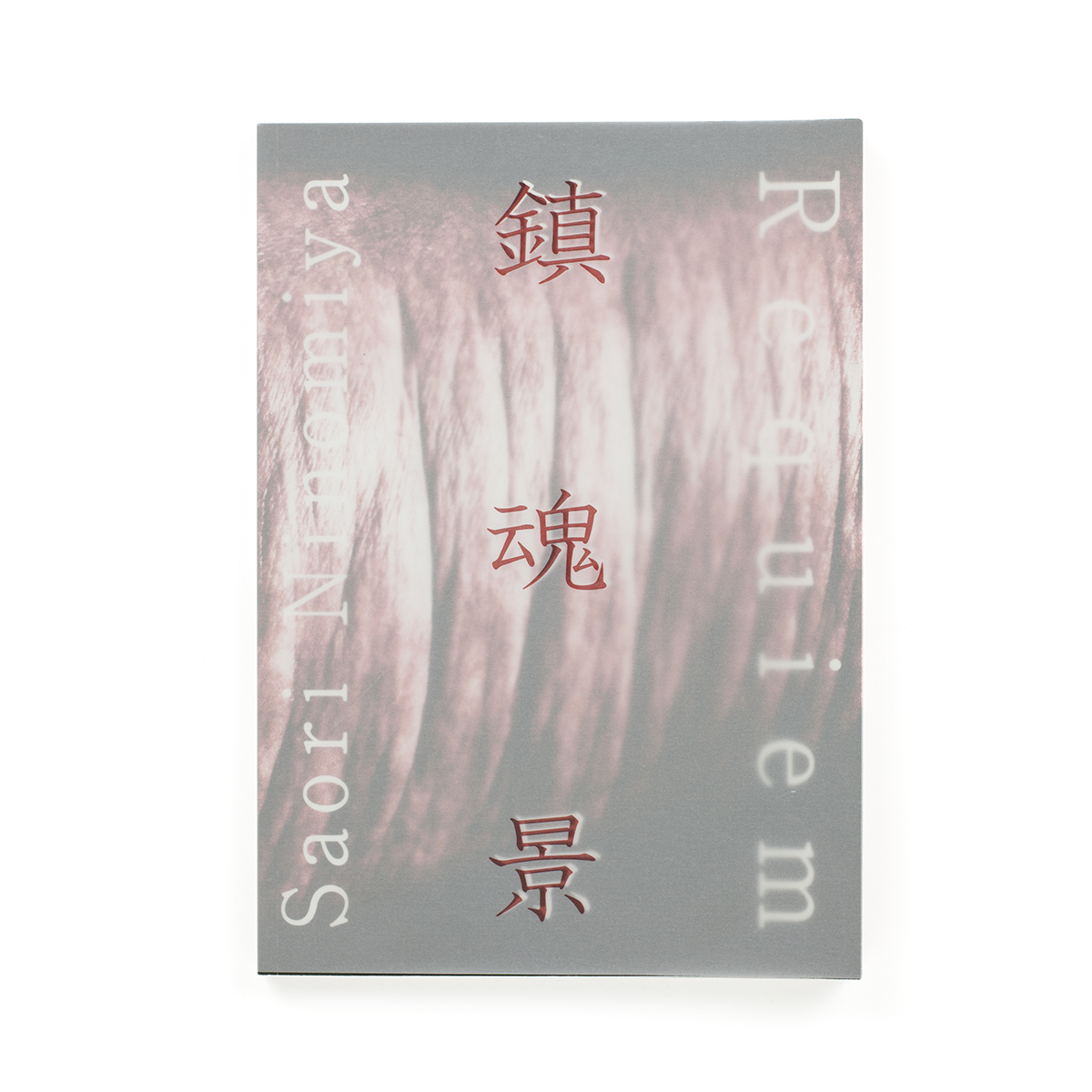

鎮魂景

にのみやさをりは、1970年生まれ。1997年、初めてカメラを手にし、独学でモノクロ写真を学ぶ。1995年1月、性暴力被害に遭って以来、性暴力加害者との対話を発信し続けてきた。

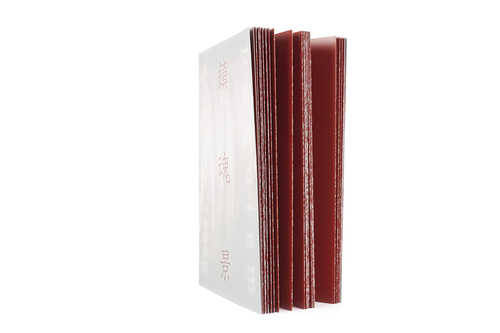

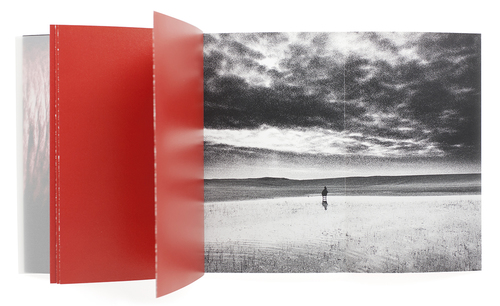

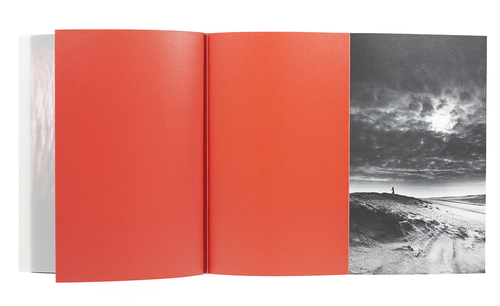

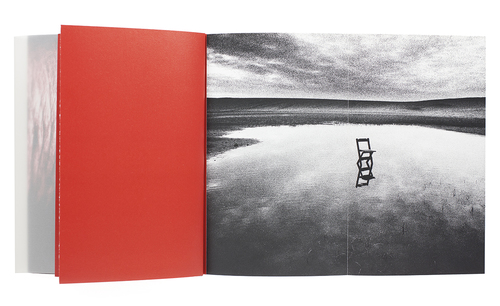

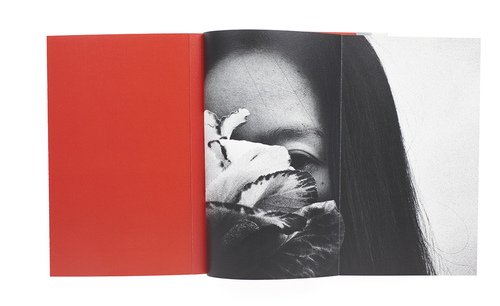

本書『鎮魂景』は、「崩れゆく地平」「群衆」「楔」「街角」「雑踏」「蝶の死骸」の六つの詩を織り込んで構成されている。真っ赤なベージを捲るとその裏には、極端に粒子が荒い、哀愁漂う写真が現れる。赤色、椅子、花などのモチーフにより、女性性や生死、存在と不在を想起させる。現実にある場所を撮影しているにも関わらず、心象風景が広がっている。被写体である作家の友人は「ヒトガタ」としての存在になり、写真の中に残される。

鎮魂とは、魂を慰め、落ち着かせ、鎮めることである。悠々たる大空の下、静寂の空気の中でまた甲高い声で「生」の怒りを叫ぶたましいが聞こえてくることだろう。

—

最近、とある本が芸術の目的を3つに分類した:

金 - 金銭の貯蓄、あるいは投資としての芸術

力 - 権力、あるいは地位の表明としての芸術

美 - 高次のものの表現としての芸術この本の著者は浅はかな芸術観を持っている。今では良いと思われている作品の多くは商業的理由や、芸術家のもつ美の概念の表現のため作られたが、その美の基準はゴッホやボス、ピカソやミロにも等しく適用できるものだろうか。にのみやさおりの作品には美が、あるいは不格好な美が感じられるのかもしれないが、そういった基準は何故これらが作品と成りこんなにも激しく在るのかを説明するにはひどく的外れであろう。

—マーク・ピアソン

$17.80

税込- 判型

- 257 x 182 mm

- 頁数

- 48頁

- 製本

- ソフトカバー

- 言語

- 英語、日本語

- 発行年

- 2012