トーク|北井一夫×西村多美子「なぜ70年代の写真をいま」

2016年10月22日 (土) 15:00~16:00

トークの一部分をここでご紹介いたします。

司会:羅苓寧

写真:橋本照嵩

司会 皆さんこんにちは。今日は禅フォトギャラリーに来て頂いてありがとうございます。

私は禅フォトギャラリーのアマンダと申します。早速ですが、まずは今日の登壇者をご紹介したいと思います。北井一夫さんです。

北井 北井です。

司会 そして写真家の西村多美子さんです。

西村 西村です。

司会 まずは今日のトークを企画したきっかけについて軽く紹介したいと思います。今回のトーク「なぜ70年代の写真をいま」には実は三つの縁がありまして、まず一つ目は今回の北井さんの展示が終わった後に、すぐ西村さんの『木花咲耶姫』という写真を展示すること、それから二つ目は北井さんが1970年から72年頃に撮影した下北と津軽の写真とほぼ同じ時期に西村さんも東北の津軽・下北・北海道の方に写真を撮りに行っていたこと。そして三つ目の一番大きな縁は、実は北井さんが1965年に自費出版した写真集『抵抗』を当時一番最初に買ったお客様は西村多美子さんだったということです。この三つの縁がありましたので今日のトークに面白いんじゃないかと思って企画してみました。当時新宿の東口で販売されていた『抵抗』をどうして買おうと思ったんですか?

西村 ちょうど通りがかりまして、お友達が二人で売っていて、すごいなって思ったんですね。それで中身は全部デモの写真かなと思ったら、街の写真が入っていて、それがまたすごく惹かれるものがあって。これはちょっと買っておこうと思って。

北井 あぁ、ありがとうございます。

司会 当時西村さんが一番最初のお客様でしたね。

北井 そう、僕は二十歳の時に『抵抗』を勢い余って出しちゃった。それで製本屋から家に届いた本を見るなり「しまった!」と。これは売れるはずがないと思ったんです。そしたら僕の友達が、積んで置いてもしようがないから新宿の地下鉄を出たところで売ってみたらちょっとは売れるかもしれないって言って、それでやってくれたんです。僕は行かなかったですけどね。そしたら帰ってきて、「すごい絶世の美女が買ってくれた!」ってね。他には売れなかった。その人が買ってくれただけだった。

司会 その当時二人はお会いしてましたか?

北井 いやいや、全然会ってない。それでこないだちょっと打ち合わせで話したら、その後全然

会ってなくて。つい最近なのよね。

西村 去年の展覧会の時に初めてお話ししたんですよね。

去年禅フォトで「猫が…」というシリーズの写真展を開催した時が初めて。

初めてでした。不思議な。

北井 でも名前はずっと知っていた。だから写真も西村さんの写真もだいたい見てました。いいなと思って。

司会 最初新宿で『抵抗』を購入した頃、西村さんは写真学校の、、

西村 入ってまだ3ヶ月目で、綺麗な写真を作ることしか教えられていないからすごい感動したんです。

司会 どの辺が一番良かったんですか。

西村 まずこの、、

北井 汚いこと(笑)。

西村 私はこの後すぐに状況劇場の写真を撮るんですけど、やっぱり舞台だから、かなり現像液の温度を上げてあのフィルムを作ってたんです。やっぱり『抵抗』がなかったらあそこまでいってないと思うんですよね。特にこの(『抵抗』の)表紙の写真はすごいですね。

北井 僕はこれを撮るまでに、日大の写真学科に行ってたんです。ちょうど半年ぐらいした後だったかな。アンセル・アダムスとか(エドワード)ウェストンとかああいう写真ばっかり良い写真ってことで見せられるんですね。えー、あー、つまんないなーと思って。それまで絵が好きでしたからね。絵なんか描いててもやっぱり筆の跡とかね、マチエールっていうのがリアルにあって。なんでそういうのが写真でもないのかな、と。のぺーっとして、つるんとしてて、それで粒子もほとんどないような。それでやる気をなくしていたんですね。そんな頃に学生運動をやっている知り合いが、「写真撮れるんだったら今度大きいデモがあるからそれを撮ってくれないか?それで新聞に使わせてくれ」って言うから、ああ、それ面白いかもしれないなと思って。それでどうせデモを撮るんだったら、従来通りの綺麗な写真とは考えなくて、めちゃくちゃでいいんだろうな、と思った。それでほったらかしてたフィルムを引っ張り出して、試しにやってみたら湿気でくっついていたり、カビが生えていたり色々あって、「あ、これは面白いかもしれないな」と思った。そういうのがマチエールみたいになるといいなということで撮ったらやっぱりその通りうまくいったんですね。とにかく僕は何でも反抗的だった。先生にこれが良い写真って言われると、何が?っていう感じで、逆をやってたんですね。だから学校で白衣着て暗室やってても、着ないでやる、と決めてたし。とにかく皆が良いっていうことが嫌だな、と思ってた。

司会 1960年代後半の日本の社会といえば、いろんな学生運動だったり社会のムーヴメントが色々あって不安定な時代だったと思うんですけど、当時西村さんは新宿騒乱とか東大全共闘とかそういう社会的なムーヴメントの写真を撮りに行こうとは思っていなかったんですか?

西村 新宿騒乱罪の時には新宿にいて、当時『週刊アンポ』に名前なしで何枚か載せました。

北井 西村さんが?へー、見てみたい。あの新宿騒乱罪の時の?

西村 そうです。ゴールデン街にわーと人が集まってきているところとか、、

北井 ヘー、それ全然知らなかった。その写真。

司会 そのとき北井さんは三里塚の方に行って、カメラ雑誌に発表されて、その後に今展示している下北・津軽など東北の写真を撮りに行かれている。その時はどうして三里塚の写真を撮りに行った後に、東北の村の方に行こうと思ったんですか。

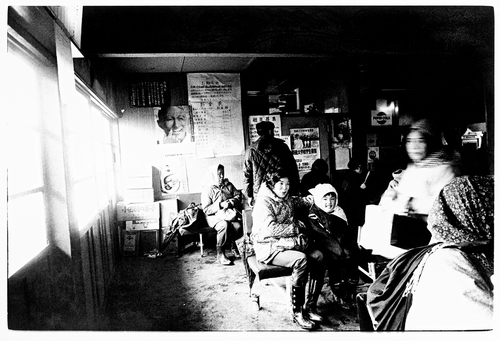

北井 そもそも三里塚へ行くときにすでにそういう村とか考えてたんですけどね。僕らの60年代末は、モダンジャズがあって、学生運動があって、それで若い人はみんな新宿に行く。渋谷とか銀座っていうのは、なんだあいつ、っていう感じだった。そんな時代だったからみんな新宿とか都会で撮る写真が多かったけど、僕はどうしても馴染めなかった。それじゃあどういう写真撮ろうかなと思っていたら、最初に浮かんだのはウジェーヌ・アジェだった。アジェは普通の人たちの普通の生活を撮っていると思うんですよね。ああいう人の生活みたいなものを撮る写真をやっていきたいな、と。それでとにかく三里塚に行って、ああ自分はやっぱりこういうところで写真撮るのが良いんだ、と思って非常にのびのび撮れた。三里塚では、日本の古き良き時代の農村っていうのは消えていくもんだ、と感じてたんですね。僕はおそらく津軽の良さっていうのもこれから消えていくだろうけども、子供がいて、おじいさん、おばあさんがいて、あったかいような風景として捉えられるといいなと思った。それで三里塚撮り終わった段階で、すぐに津軽の十三湖というところに行った。

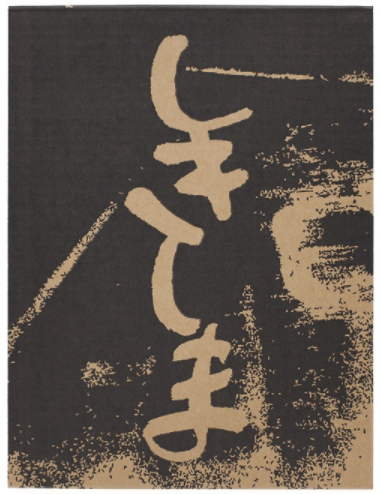

司会 ほぼ同じ時期に西村さんもこちらの『しきしま』という写真集の中で東北の方に写真を撮りに行かれてますね。それはどういうきっかけで写真を撮りに行こうと思ったのですか。

西村 子供の頃からわりと東北、北海道、北陸は憧れみたいなものがあって。父が出張先から絵葉書を送ってくれてまして、それが雪だったり祭りだったりで、それを畳の上に並べるのが好きでした。やっぱりそういうのが染み込んでいるんですよね。

司会 例えば北井さんは当時ですとアサヒグラフ、アサヒカメラ、朝日ジャーナルですぐ写真の発表ができていたと思うんですけれども、西村さんもこういう雑誌で発表する機会はありましたか?

西村 60年代後半から70年代の始めっていうのは一番女性に向かない職業は写真家っていうのが浸透している時代でした。女の人が写真を撮るっていうのは「女の子が学生運動を撮ってきた」「女の子がヌードを撮ってる」「女の子が男のヌードを撮ってる」っていう、そこしか見てくれなくて、作品としてきちんと評価されていないんですよ。

北井 日大でも女の人は二人だった。かなり少なかったよね。

西村 結局私は旅に出て写真を撮るのが大好きだから、それを続けるには、作品を作って持ち込んで、それで掲載してもらって原稿料が出て、そのお金でまた旅に行くっていうその繰り返し。だから北井さんみたいに企画されて、その編集者の方とやりとりしてっていうのは多分女の人にはいなかったと思う。

北井 確かいなかったね。

西村 ちゃんと写真を見てもらったことはなかったですよね。

北井 渡辺眸はアサヒグラフとかで時々やってたけど、やっぱりなんか違うんだろうね。インドに行ったら行きっぱなしで、戻ってこなくなってた。彼女はかなり長いことインドに行ってたよね。西村さんのそういう話を聞いて、確かに自分ではそういう自覚はなかったですけど、女の人はやりにくかっただろうなという気はしましたね。

司会 西村さんが初めてカメラ雑誌というメディアに掲載されたのがこちらの「猫が…」のシリーズですね。カメラ毎日という雑誌で、当時としては珍しく四人の女性の写真家を特集する「4 Girl Photographers」という特集があったんですね。当時はどういうきっかけでこういう特集の話になったのですか。

西村 あんまり覚えてないけど、とにかく女の子、女性写真家じゃなくて女の子が撮った写真でやるからっていうんで話しが来たんですよね。

司会 誰から話しが来たんですか?

西村 山岸章二さん。

北井 すごい有名な編集者。

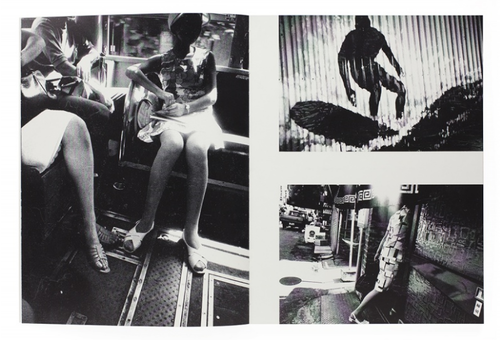

西村 それでもう締め切りだけが決まってて、内容は何でもいいって言われて。それでギリギリになって一晩で十何本を撮りました。ハーフサイズだからその倍ですよね。

北井 ハーフサイズですか、これ。

西村 35と両方で撮ったから、半分はハーフサイズで撮ってるから、翌日フィルム現像して、翌々日にプリントして持って行ったんです。そしたら山岸さんは「多美子がお行儀の悪い写真を撮ってきた。でも面白いよー」。結局お行儀の悪い写真っていう捉え方なわけですよね。私が一生懸命撮ったのに。

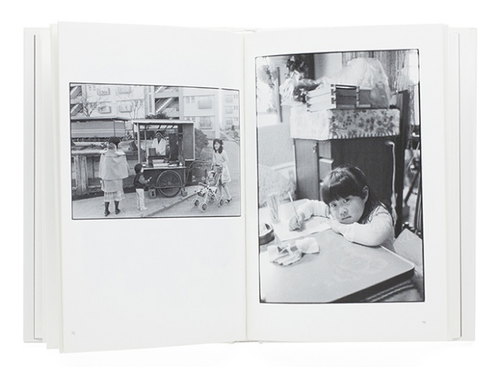

北井 僕はこの写真はすごい好きですね。楽しげに撮っている感じが、見ていても楽しいし。『しきしま』なんかだと、非常に厳しい現実っていうのがバッとこっちにやってきて、それもいいんだけど、それとは全く違って西村さんは撮られる人と対等の立場で、本当に友達みたいな感じです。その楽しさが伝わってくる写真だなと思う。これと今度やる『木花咲耶姫』の写真はなんかいいなと思うんですよね。

司会 『猫が…』というタイトルは当時から自分の中でテーマとして決めてたんですか。

西村 『猫が…』は後付けです。あ、この娘撮ろう。来てから撮りっぱなし。疲れるまで。

司会 西村さんと北井さんにはもう一つ面白い共通点があると私は思っているんです。1965年に北井さんがこちらの『抵抗』を自費出版して、1974年頃に西村多美子さんがこちらの『しきしま』という写真集を学校の出版局の方から刊行されています。お二人とも自分自身で編集して、レイアウトして、すべてをワンマン・ディレクションでやられた写真集ですね。お二人にとっては初めて写真集を作る経験だったと思うんですけれども、写真集を作る行為と写真を撮る行為の違い、またそうした行為の中で楽しかったことはありますか。

西村 写真のセレクトから床にばーっと並べていって、選んだものを今度はトレーシングペーパーかけて、割り付け用紙作って、全部一人でやって本当に楽しかったです。

北井 その前の作業としてまずプリントを全部焼かなければならないですよね。

西村 そう。撮るのはもう撮ってあって、その中からベタ焼き見て、選んで。

北井 レイアウトとかもあんまり深く考えずに、パーっと。

西村 うん、閃いた通り。

北井 これより状況劇場の方が早い?

西村 あれは学生時代に撮っていました。『実存 1968-69状況劇場』は卒業制作のために作ったから。ただ『実存 1968-69状況劇場』は割と最近に出た本です。

司会 北井さんは当時『抵抗』の写真集の編集は。

北井 僕はいろんな人の写真集をよく見てました。銀座にイエナっていう洋書屋さんがあって、そこに行くと、案外いろんな写真集が見れた。ウィリアム・クラインもロバート・フランクもアジェもみんなそこで見て、いいなぁと思うのは買った。最初に買った外国の写真集はビル・ブラントの『Perspective of Nude』なんです。なぜか似合わないってみんなに言われるんですけどね。未だにそれは持っていて好きな写真集ですね。何が良いかっていうと展開がものすごく面白いよね。一枚ずつめくっていく。映画的でもあるし、写真を一枚ごと見ていくものとは違って別個のドラマがあって、それが良いなと思ってましたので当然写真集は自分で作るものと思ってましたね。『抵抗』のデモを夜に撮って、帰ってすぐ現像してプリントしたら、かなり良いなと思ったんですね。それでその当時四つ切りにプリントにして並べてみたら、ただデモ貼るだけじゃ一つにまとまらないな、と。それじゃ所々にカラーで横須賀のバー街やアメリカ兵とか歩いている人をこう飛び飛びに入れていったらどうだろうかと。それとアラン・レネの『夜と霧』ってアウシュヴィッツの収容所。現在の荒れ果てた収容所跡をずーっと写していくのがカラーで、昔の収容所はモノクロの記録写真で構成して作った名作です。そういうのが頭の中にあって、そういう感じの本を作ろうかなっと思った。ところが印刷所と話したらそれはとんでもない金額になるって言われて、それでカラーは諦めたんですね。

司会 写真集のタイトルもご自分で決められたんですね。なぜ『しきしま』、なぜ『抵抗』だったんですか。

北井 僕はねぇ、もっとも自分の根本的なことは抵抗すること。反抗っていうのではなく。その当時は過激派っていう言葉はなかったんですね。

西村さんはどうして『しきしま』だったんですか。

西村 大和にかかる枕詞というのは表向きで、実は安藤昇が好きだったんです。当時安藤昇が「男が死んで行く時に」という歌を歌ってて「しきしまの〜」で始まるんですよ。

司会 西村さんの一番最初の個展は1975年の東京写真専門学校のギャラリーの時ですか。

西村 そうです。75年までに撮った旅の写真です。

司会 その時はどういうふうに展示を構成したんですか。

西村 半切に全部伸ばして、ドライマウントですね。それを壁にガンガンっていう感じでやりました。

司会 北井さんの一番最初の個展は1976年にミノルタフォトスペースで『村へ』のシリーズを展示したと思いますが。

北井 それはアサヒカメラで連載していた『村へ』が木村伊兵衛賞をもらって、それで自動的に決まってた。写真弘社かなんかにプリントを頼んで、それでいわゆるベニヤのね、パネルにこう貼ったやつだった。だけどメーカーの写真展はあんまり好きじゃなかった。変なアマチュアで威張ったようなのが来て、「北井くん頑張ってるね」とか言って喧嘩になっちゃったり(笑)。そんな頃にツァイト・フォトの石原悦郎さんから声をかけられて、『村へ』をツァイト・フォトでやらないかって言われたので、半切に伸ばして展示をやったんです。やってみたらかなり批判された。それでもツァイト・フォトの石原さんは、あと10年待てば展覧会は額に入れて全部こうなるって言った。写真集をいくら出してもその写真家は残らない。美術館がその写真家のプリントをどれだけ購入して、コレクションしたかでその写真家の価値は決まる。彼は10年待てばそうなるって言ったのね。僕もなんか絵描いていたせいか、なんとなく信憑性があるような気がしていた。

司会 西村さんも一番最初の個展が1975年頃、その後1980年、そして1981年にも展示をされています。当時は写真展の形で写真を発表することを意識していた人は少なかった時代とも言えるでしょうね。実際カメラメーカーが主催しているギャラリーで展示するのが主流だったんですか。

西村 貸しギャラリーでやるとなるとお金を払う必要がありましたが、ニコンなんかだと審査に通ったら無料でできるから。

北井 ドキュメンタリー的な写真ってニコンぐらいだったよね。審査に通るのがね。他はあんまり通らなかったよね。キレイキレイな写真が多かったよね。

司会 初めてコマーシャルギャラリーで個展をされたのはいつ頃ですか。つまり写真を販売する初めての展示のことですが。

西村 小西六(現コニカ)で木花咲耶姫の展示をやった時は、全然売るつもりはなかったけれども、初めて8x10で1万円で買わせてくださいっていう人がいました。1982年頃ですね。

北井 一枚売れてどんな気持ちでした。

西村 なんか変な人がいるなぁ、って。だからお金はいいですよって。ウィスキー1本でって言った気がするんですよね。そしたら一万円とウィスキー一本だった。

司会 面白いですね。お二人とも1960年代後半から写真家としていろいろ活動されてきて、雑誌で写真を発表するのが主流だった時代から、ギャラリーなどで写真を販売されていますね。今はもう写真を発表するならまずコマーシャルギャラリーで発表して、販売して、売って、エディションをつけて、写真集を作って、海外やいろんな人にも届けられる時代になってますけども、改めてこういう今の時代をどう思いますか。何か感じることはありますか。

北井 んー。やっぱり80年代末近くまでは雑誌の収入だったね。それでやってて、結局それが80年代の終わりぐらいからだんだんオリジナルプリントの売り上げの比重が大きくなってきてるね。プリントが順調に売れるようになってきて、今はもう雑誌の収入はほぼない感じですね。だから自分としてもうまくできたかなーという感じはします。やっぱり続けていくためには売り上げもないといけないなと思っています。そういう意味では雑誌からオリジナルプリントになってきて、自分の中ではそう違和感なく変化してきている。

司会 西村さんはどう思いますか。例えば1970年代には『しきしま』に見られるように東北などの写真を撮ってきたわけですが、自分が70年代を撮ってこられて思ったことや、そこから80年代に入って写真を撮るにあたっての気持ちの変化はありましたか。

西村 70年代っていうのは例えば江戸時代、明治時代って続く日本がまだちゃんとあったんですよね。だからその村や町に行っても、それぞれ個性があった。今の時代はどこ行っても同じ。それがなかったから、あちこち行くと本当に楽しかった。ドキドキしてましたよね。

北井 そうね、旅行する楽しさはあったね。どこの駅で降りても駅が違うしね。

西村 そう

北井 今は青森とか北海道行っても同じだよね。うちの近くの西船の駅と何にも変わらない。それから住宅街も変わらないんだよね。

西村 変わらない。なんか小綺麗な家が並んでっていう。

司会 北井さんも80年に入ってからわりと自分の身の回りの日常の写真を撮られていますよね。『船橋ストーリー』ですとか。

北井 そういう風に本の上で見ていくとね、『新世界物語』撮って、『船橋ストーリー』撮ってと、非常に順調に見えるけども、その間にはやっぱり深い悩み事もあったんですよ。『村へ』の連載が終わる頃、とにかく忙しくて大変だったんだよね。それで小さい子供二人いて食わせなくちゃいけない。自分としても疲れたなーっていうのもあるけど、休めない。それじゃこの先どういう写真撮っていけばいいのかなっていう。それと70年代の末ごろからどんどん村が様変わりしていったよね。やっぱり古いものがどんどん捨てられていった。『村へ』を撮っている最初の頃って、どの農家に行っても、畑でもなんでも自分の庭みたいに綺麗にしてて、「あー農村風景だな」って感じだったんだけど、それがだんだんおじいさんおばあさんが亡くなって、次の代になって、また次の代になっていくうちにだんだんどこか隙間風が吹くような、埃っぽいような、ちょっとくすんだ感じになってきてた。あの古き良き時代の日本の農村と思って撮ったけど、それはすでにすごい貴重品になっていたんですね。僕はごく普通の人たちを撮るつもりでいたけど、すでに普通のものではなくなっていた。それを普通のもののように引っ張り出してきて撮るのは嫌だなっていうふうになったんですね。それで何を撮ったらいいのかっていうのが全然思い浮かばなかった。自分はもうやりたいことを全部やっちゃって、写真家としては終わっているのかな、というところまでいったよね。80年代は撮り終わっても撮れたという実感が自分でも持てなかった時代ですね。そういう深い絶望の淵からどう這い上がってきたかっていうと、ある日船橋市内の普通の人たちの暮らしを、北井さん撮ってみてくれないか、と船橋市役所から頼まれたんですね。あれ、これ面白いかもしれないな、と思って。それで撮っているうちに、ああ今の時代を撮ってるんだ、という風に自分でも思うようになってきて、なんか救われた感じがあったね。だから数年の隔たりがあったけど、『村へ』の後とそこに行くまでは深い崖っぷちみたいなのはあった。

司会 私は外国人で、日本に来る前にあまり日本の70年代を知らなくて、経験もしていないですけれども、北井さんの津軽の写真や西村さんの『しきしま』の写真集を見て、日本の古き良き時代を知ることができた。それはすごく重要な資料として歴史的な価値があると思うんですね。例えば今ここで展示している作品の中に写っている風景、看板のデザインだったり、彼らが着ている洋服のパターンやデザインだったり、こういう建物のスタイルは本当に実物を見る機会がなかなかない最後の風景だと思うんです。

北井 このトークのきっかけは、西村さんが「写真を撮ること」と「昔の写真を今編集・構成して出すこと」は別の仕事だって言ったんだよね、それがすごい頭にこびりついてて、実感としてはよく分かるんだけど、具体的にはどうなのかな、と興味があった。そういう違いって言葉になりますか。

西村 撮った時にすぐ本にするっていうんだったら、それで一仕事。昔のを今出すっていうのは年月を経てもう一回旅をしている。すっごくエネルギーがいるんですよ。でもまた別のものが見えてくる。そういう意味で別物だっていうことを多分お話したと思うんですよね。

北井 実際に旅した直後の旅の印象とまた違う旅を今するのかもしれないね。

西村 その時見えなかったものが見えてくる。だから捨てちゃったけど、ああ、こんなのがっていうのがあるでしょう。

北井 ある。かなりある。でもフィルムとベタ焼きが多すぎて4分の1ぐらいは捨てたんですよね。今になって「あれ、しまった!」ってことが結構あるんだよね。だけどそれくらい勢いよく廃棄しないと捨てられないよね。全部抱え込んでたら維持できないね。

西村 私も引っ越しの時にダンボール一個捨てた。

北井 それと売れない写真集が重たいんですよ。

西村 でも何度か移っても『抵抗』だけは持っていたんです。『抵抗』は私が生まれて初めて自分のお小遣いで買った写真集だったんですよ。

北井 ありがとうございます。