藤原敦「詩人の島」

私が初めてこの島を訪れたのは、8歳の子供の頃だった。

当時ハンセン病患者を隔離するこの島の施設で事務部長として働いていた伯父を、両親に連れられ訪れたのである。

私は島の手付かずの自然に感動するとともに、島の住人(患者)たちの悲しい現実に小さな胸を痛めたことを今でも覚えている。

その35年後、写真家となった私は再びこの島の地を踏み、ある歌と偶然出会ったのだ。

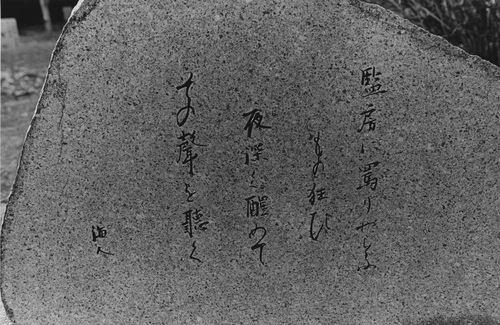

-深海に生きる魚族のように 自らが燃えなければ何処にも光はない- 明石海人

この島の住民(患者)であり戦前の伝説の歌人、明石海人のこの言葉を私はある文化人の座右の銘として知っていた。

その文化人とは映画監督の故大島渚氏である。

この言葉は、表現の道を目指しながらも確固たる立ち位置を見つけられずにいた20歳代の頃、強い衝撃をもって私の脳裏の奥深くへ突き刺さったままずっと眠っていた。

私は呼覚まされたこの言葉を胸に、その後4年おきにこの島を訪れ撮影を続けた。

明石海人の歌集「白猫」の序文の最後に次の一文がある。

人の世を遁れて人の世を知り、骨肉と離れて愛を信じ、

明を失ってからは内にひらく青山白雲をも見た。

癩はまた天啓でもあった。

私は島の建物や風景の中から、慟哭の歌人(患者)たちの痕跡や気配を探しながら歩いたのだった。

ー藤原 敦

-

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara -

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara -

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara -

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara -

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara

Atsushi Fujiwara "Poet Island" 2015 © Atsushi Fujiwara