須田一政「釜ヶ崎」

大島渚監督の映画「太陽の墓場」が初めての釜ヶ崎だった。1960年に公開されたこの作品は私の頭にかなりなインパクトで街のイメージを焼き付けた。

「恐るべし!性と暴力の無法街に開花する残酷の青春」。ポスターに刷られたこのキャッチコピーは、60年安保闘争直後の抑圧された民衆のエネルギーに相応しいものだったに違いない。真夏の大阪・ドヤ街を舞台にしたこの作品には、現在の釜ヶ崎しか知らない人でも見覚えのある場所が随所に登場する。大島監督は、「はじめて釜ヶ崎にはいる時は恐ろしかった。」と著作に記しているらしいが、よくあの場所を作品の中に収めたものだと今更ながら感服するばかりだ。

映画の登場人物は決して暗くはない。生きようとする活力がありながら、底なし沼にはまった小動物のように這い上がることができないでいる。それぞれに強さを持ちつつも、その強さによって環境を打破する術を持たない人々のうめきのような物語である。

最後、ヒロインが男に「ほんまに世の中は変わるんか!ここにおるルンペン野郎はみんなおらんようになるんか!」とにじり寄る。それからおよそ50年。時代が変わり、世の中が変わっても、たぶん彼女らが予期したように夢のような社会は未だ実現してはいない。相変わらず釜ヶ崎は必要な街であり続けている。

2014年、釜ヶ崎を撮ってほしいという依頼を受けてその地を訪れた。つい引き受けてしまった体で大阪の知人に相談し、カメラは極力目立たないコンパクトなものをというアドバイスをもらった。にもかかわらず、持参したのは中判カメラ2台。否が応でも目立つ。考えるまでもなく、私は社会性がある人間とは言えない。社会に対して使命感も持ったことがない、「傍観者」と評されたこともある写真家である。単なる初老の不審人物だ。当たり前に、撮影中は絶えず住人たちの鋭い視線と、警告めいた大声を浴びることになった。

実はこれまでも釜ヶ崎を何度か訪れている。街の強い臭気や男たちのえぐるような眼光を身に受けながら、私の心に残ったのは、不揃いなベニヤ板で作ったねぐらに飾られたリカちゃん人形や男の手に握られていた色っぽい女の生写真であった。あいりん労働福祉センターで共に空腹を満たしていると、まるで御堂の中にいるような幻想を抱いたこともある。しかしながら、釜ヶ崎は私の撮影対象の主になることはなかった。あくまで飛田や新世界の撮影の延長として立ち寄っていたのである。

今回の撮影をきっかけに、ネガのまま眠っていた2000年の「釜ヶ崎」を引っ張り出して、14年を経て初めて対面することになった。依頼をもらわなければ本人の眼にも触れなかったろうこの作品を、同時に発表することになったのは思いがけない喜びである。比べてみれば釜ヶ崎は徐々に変わりつつあった。しかし、何より変化しているのは私自身の視線の行先なのだと気が付いた。街はこちらの意識の在り様で姿を変えるのだ。

ドキュメントと呼ばれる既成の佳作はいくつもある。だが、この写真集に収められているのは街や人の日常の一欠片に過ぎない。通りすがりの男が見た釜ヶ崎の光景に新しい発見があるとすれば、それが私にとっての僥倖となる。

ー須田一政

関連記事

須田一政、釜ヶ崎を撮る:戦慄のイメージを探す自己行為としての写真

(外部ウェブサイトshashasha.jpに移動します)

-

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda

Kamagasaki, 2014 © Issei Suda -

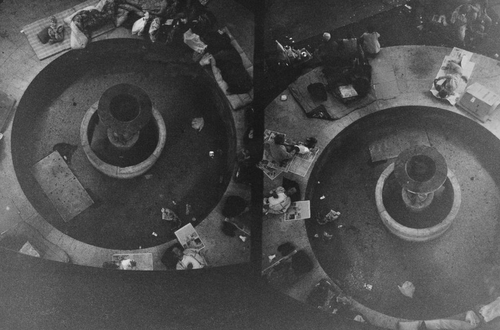

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda -

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda

Kamagasaki, 2000 © Issei Suda